2025年6月6日 | 活動報告

6月5日(木)午前10時50分

起業体験プログラムを実施している愛知中学校。

一年生の5クラスがこの日、2回目のプログラムに臨みました。

市が国からの補助金を取り、起業を学ばせる授業を意外にも学校が快く受入れたとのことを教育委員会の方からお聞きしました。

なかなか学校のカリキュラムを考える上では新たなものを持ち込むのは難しいようですが、学校は良い判断をされたと思います。

貴重な機会に立ち会うことが出来て光栄でした。

綿谷さんも講師として参加される中、メイン講師の「公益社団法人ジャパンチャレンジャープロジェクト」の代表理事を務められる中川直洋氏に出会うことが出来ました。

中川氏は、私の出身高校の後輩であり松原市の観光協会を受託する会社を代表する池嶋君とも親交があるとお聴きし、世間の狭さに驚嘆しました。

こういった分野に携わる人は全国どこかで繋がっているんだと改めて感じました。

プログラムが10時50分に始まり、前半3クラスの生徒が集まる中で中川氏の説明と綿谷氏の補足説明で生徒は理解を深め、それぞれのクラスで自分のグループで会社名、顧客であるターゲット、販売商品、その商品の特徴などを話し合って中川氏やその他の講師との間でブラッシュアップするなど教室内は白熱した雰囲気に包まれ、11月23日の実践のイベントに向け歩みを進めていきます。

またその時に訪れたいと思います。

生徒なりに企業と言う初めてのテーマに対してグループ内で相談しながら必要な事を整理し、成功するためには何をすべきかをしっかりと講師や先生から指導を受けていきます。

教室では生徒たちが考えた企画を横で聴かせてもらっていましたが、中学生ならではの発想に驚かされつつ、また中川さんの意見の引き出し方の上手さに感心し、予定された午前中の2時間あまりがあっという間に過ぎました。

終わりがけに単なるオブザーバーの私にも愛荘町に感じるものを商品開発の為に参考に聞かしてほしいという女子生徒も居て、全然詳しくないので答えに詰まりましたが、自分が感じる愛荘町のイメージを伝えたものの、それを超える答を望んでいることは話をしていて分かりました。

やはり情報化社会に生きる今の子達は考えることのレベルが高いと思いました。

自分の中学生時代と比べて基本的な中学生の現在の水準が高いことを感じたと共に、一種あっけらかんとした立振る舞いの中にも自分たちの求めるものに対し真摯に向き合おうとしている秘めたる思いに気付かされました。

私との雑談の中で移住してくる世帯よりももっと従来からの住民に力を注ぐことが必要と仰られた中川さんに深く共感し、地域で就職出来る環境づくりの大切さを学びました。

学校や行政はもっと市内の企業を子ども達に教えていかなければ地元で働くことはしない、と至極当たり前の事に納得しました。

松原市でもこういった取り組みが広がることが子どもの成長を促すと共に不足している企業の人材が潤うことになるのではないかと考えさせられた視察でした。

綿谷さんを通じて異例なアプローチ、かつ急なお願いにもかかわらず、市教委の橋本さん、また校長先生には格段の取り計らいに感謝申し上げます。

ありがとうございました!

2025年6月4日 | 活動報告

6月4日(水)午後5時

滋賀県愛荘町にある「勝光寺」の境内にある建物の一部を間借りし、子どもの居場所を経営している、松原市出身で「きのくにこどもの村学園元職員」であり、愛荘町の「地域おこし協力隊」であった綿谷駒太郎さんを訪ねました。

お土産のうまい棒に子ども達は大喜び(^O^)/

まるで池に群がる鯉にエサを与えた時のよう(笑)(たとえが悪いかな…(^-^;)

学年の数だけ持っていこうとする子やきょうだいの分も!とか、色々と子どもなりの勝手な理屈でたくさん持っていこうとする知恵には思わず笑ってしましました。

最終的には1人1本に落ち着きましたが…

以前本山の住職さんが亡くなられ、その後は住職が常駐しないお寺を門徒の方々が管理されています。

2022年4月に綿谷さんが地域おこし協力隊として当地に赴任した際に本山の門徒の会長さんと出会い、当時から表明していた子どもの居場所を作りたい思いがようやくこの「勝光寺」で実現したというわけです。

皆さんの協力があって、今では週に2回、多い日に70人、一日平均45人近くが誰でも立ち寄れ思い思いに遊ぶことができる夢の城「放課後自習寺」。

敢えてルールを作らないのが、きのくに子どもの村学園の元職員ならではの発想。

子どもが主体となることに価値がある。

そういう思いで敢えて大人は口を出さないことにしているので、それを疑問視していた周りの大人たちも徐々に理解が広がっているんだそうである。

ついつい子どもを管理することから始まる発想を転換し、子ども達が考えて時にその時々にあったルールを作っていくことの重要性がこの居場所にあることを直感的に感じ取ることが出来ました。

季節によって帰宅時間も変えながら、保護者が安心して通わせられる居場所。

到着した時には外の広場でも自由に遊ぶ様子もうかがえました。

昭和の良き時代の子ども達の姿がそこにはあります。

子ども達によるお泊り会も企画されていて、綿谷さんは横からそれを見てアドバイスをするだけ。

あくまでも主体性を持たせるというコンセプトが自然と子どもを育てるのだと思います。

なにより子どもの素敵な表情が物語っていました。

誰でも無料で来られる放課後自習寺。

異年齢の子ども同士の社会をここで学び、大人になっていったときに関わり方を学んだ子ども達はきっと素晴らしい力を社会で発揮してくれることでしょう。

様々な理由で学校に行けない子ども達だけではなく、誰もが等しく集まれる「場所づくり」が私の求めるところなのだと「放課後自習寺」を見て確信しました。

子ども達が帰ってから、いったん宿泊予定のホテルにチェックインを済ませ、再び自習寺に。

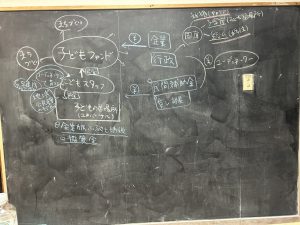

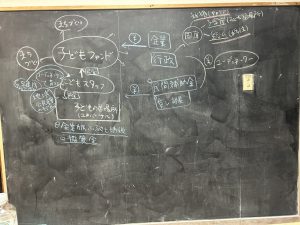

松原市への提案書を作成するために、何が今の松原市に必要かという観点から私なりのこれまでの知識や経験を基に綿谷さんとブレストをし、かつて会派視察をしてかなり感銘を受けた「こうちこどもファンド」をこの放課後自習寺の発想と絡ませ、様々な機関とつないで運営していけないか。

それには子どもを成長させる環境を整えながら地域課題にも取り組む要素を盛り込むことによって、松原市独自の施策が出来上がると思います。

あっという間に2時間が過ぎました。

やはり現場に足を運ぶことが大切だと再認識しつつ、実行していくことは決して簡単な事ではありませんが楽して明るい未来は開けません。

とても意義のある視察でした。

明日は愛知中学校にて起業体験プログラムを視察します。

2025年4月1日 | 活動報告

令和7年3月26日(水)

午後1時から最終日の本会議が開会されました。

議会初日に提案された議案についての各委員会での審査結果の報告と討論採決、追加議案についての提案理由と審査及び採決が行われました。

今定例会は来年度予算を決める大切な議会です。

それだけに理事者共に緊張した議会となります。

来年度は澤井市政が市民の審判を仰ぐ大きな節目の予算ともいえるものですが、逆に当初において従来を超える規模の予算が組まれました。

移住定住促進に関する施策や町会自治会の負担軽減や活性化を図るための予算があり、納得できない説明も一部ありましたが、概ね良として賛成しました。

一般会計や各特別会計予算に関して一部の会派から反対討論がなされましたが、予算特別委員会では一般会計予算について賛成討論を行い、本会議でも同様に討論を行いました。

増大する社会保障関係経費が大きく財政を圧迫するものでありますが、同時に老朽化が進む施設の整理にも待ったなしの状況です。

農地から開発が進んでの税収効果や雇用は期待できるものの、それ以上に少子化によって学校施設をどうしていくのか、他の公共施設についても延命するための老朽化対策だけではこれからの質の高い住民サービスの提供に行き詰まりが生じます。

今回上程された議案は全て可決されたものの、やるべきことが山積しつつ、経験豊富な職員が数多く途中リタイアしていく現状に一定の歯止めをかけない事には建設的な課題解決プロセスに進んでいく推進力は削がれるばかりです。

誰もがここで真剣に考えなければ石が坂を転がり落ちるかの如く、良く見えた景色も一変に見るも無残な状態に陥ることは他の国や国内の数々の事例を見ても明らかです。

いつか「住民の満足度ナンバーワンのまち、まつばら」になれますように…と願って今定例会の締めの報告とします。

2025年4月1日 | 活動報告

令和7年3月24日(月)午前10時開会

総務建設委員会所管の議案の質疑が行われました。

その後、委員会協議会において「総合防災訓練の振り返りと今後について」と言う内容で一般質問しました。

3月9日(日)午前10時の防災行政無線のサイレンで始まった防災訓練でした。

令和7年に実施した防災訓練において避難所を開設するのは住民主体でと進め始めたばかりでしたのでまだまだ住民の間に浸透していませんでした。

「避難所運営ネットワーク」と呼ばれる各地域の団体の代表が各避難所となる小中学校単位での勉強会に参加していたものの、役職の入れ替わりであるとかで実際に訓練への参加が少なく、そこへ来て避難者の住民との連携が上手くいかなかったことから、令和8年はそのあたりの役割と目的を明確化をしっかりした上で松原防災士会理事らと危機管理課職員で話し合って進めてきたものの、最終的には反省点が修正しきらず、今年も訓練に突入してしまったことから、やはり統一すべきところが統一できず、それぞれの避難所に派遣された職員の立ち位置も明確でないまま課題が多く残る訓練となりました。

市としてもまだまだ周知啓発が出来ていないことは認識していますが、実際起こるであろう大混乱の先に避難所を自分たちで開設し、運営してかなくては公助が期待できないということを理解している住民は一握りです。

従って、このまま十分住民がすべき点を理解していないと、防災訓練にも参加する者が減り、周知啓発を行っても響かなくなることを申し上げました。

訓練後の参加者のアンケートからは前向きに自分たちで何とかしないといけないというような意見が増えてきたことが成果であるとのことですが、訓練に参加して学ぶものも交えておかない事には高齢者に開設運営をさせるのは無理です。

開設する手順をいかに啓発するかも、ユーチューブで動画配信するなどしてペーパーでは伝わらない所に力を入れてはどうかとも提案しました。

「ファーストミッションボックス」と呼ばれる開設手順書の入ったボックスを使用して初心者でも開設できるように各避難所のゾーニングマップを完成させているのは全国的にも松原市だけだと思います。

一見地味な箱ではありますが、その先駆的な取組を更に周知啓発し、ブラッシュアップしていかなければこれまでの苦労が全く意味をなさないことになります。

地域住民の助け合いがある田舎の地域は大きな地震の際でも死亡者ゼロだったことが良く話題に上りますが、それが都会になるほど困難となります。

だからこそ、これからの防災訓練には官民連携の下、もっと工夫していかなくてはなりません。

訓練に正解はありませんが、備えがあれば助からない命も助かります。

今は災害関連死をいかに抑えるかに焦点をあてた防災行政が求められています。

本来ならば専門職の「危機管理監」を置くことで知識や経験を積み重ねていくことはとても有効であると思っていますし、以前議会でも提案しましたが、まだまだその必要性が市では感じておられないようです。

災害が比較的に少ない本市ですから、そこまでする必要はないと感じておられるのかもしれませんが、定期的に職員が異動することで何度も振り出しに戻るような進め方が最も防災行政を進める障壁になっているのではないかと感じてなりません。

2025年4月1日 | 活動報告

令和7年3月12日~14日までの期間で松原市の一般会計、各企業会計並びに特別会計の令和7年度当初予算を審議しました。

●令和7年3月12日(水)午前10時~

総務建設委員会所管事業に関して8人の委員によって予算審議を行いました。

〇松原市移住定住促進事業

『子育て支援シェアプロジェクト』

・歳出予算 24,000千円

・内容 0~5歳児の子どもがいる子育て世帯を対象に松原市内で新たに住宅を取得されたことを条件として上限30万円が支給されます。

しかし、ただ一括で支給するのではなく、一回3万円ずつに分けて、自身のSNSにおいて加入した町会活動や本市の子育て関連の取組などを発信した回数に応じて10回を上限に交付される仕組みとなっています。

・対象条件 転入日時点で、対象児童がいることと申請時点で居住地域の町会に加入していること

質疑では松原市内で賃貸住宅から住宅を所有する世帯についても対象となることを確認した。

また、SNSで発信する情報において、同じ記事を複数のツールで発信した際のカウントの仕方についても確認をし、自分なりの考え方を示した。同じ記事でも一つとしてカウントする市の考え方に再考を促しました。

数年前から新社会人や新学生が市内に転入することに対し、家賃補助を始めてからその施策が功を奏してか、3年連続の転入超過の要因になっているとの市の説明がなされています。

しかしながら、その人達が市内に住み続けない限り、本当の成果とは言えないだろう。

その検証をしっかりと行ってこそ、この事業の有効性が確認できるものと思います。

〇公園等施設管理

昨年は異常な猛暑でこれまでの除草回数では足りないくらいの雑草の伸び。

令和7年度では除草回数を増やすことになったものの、根本的な解決にはなっていません。

除草をしても直ぐに生え出す雑草の強さに対応の仕方を考え直さないと貴重な税金を浪費し続けてしまう。

もともと公演は人が憩いを求めて集まるところです。

子ども達が元気に遊び、高齢者が世間話などをすることが公園の本来の機能ではなかろうか。

地域の子ども達が大きくなり公園に人が集まらず、高齢者も家に引きこもり、雑草だけが我が物顔に公園で繁茂します。

それに多額の税金を使って雑草処理にへとへとになる。

本来、公園には人が集まるものです。

その集まる方法を考えることが先決ではないか。

そのことから、人が集まるには、憩える空間と景観と仕組みが必要と考え、寝屋川市の公園でも実施しているウッドチップを敷き詰めることで雑草を抑制する方法を提案しました。

ウッドチップにはメリットデメリットがあるが、草刈りの機械や燃料を使うよりも環境的な方法による地域の共同作業で公園を再生する方が望ましいはずです。

更なる研究を積んでモデルとなる公園を作ってもらうことを提案しました。

●令和7年3月13日(木)午前10時~

福祉文教委員会所管事業に関して8人の委員によって予算審議を行いました。

〇母子健康診査事業

『5歳児健診について』

令和6年第4回定例会の個人質問において社会性が育つこの年齢期に発達の特性が目立ってくることから、国では5歳児健診を推奨する方針が示されました。それを受け、本市でもいち早く始めて貰うことを要望し、令和8年度からとされていた開始時期を前倒しして7年度途中からとなった経緯について問いました。

体制を整えるのに時間を要することが1年後になる理由でしたが、いきなり数多くの5歳児の健診をスタートさせることは健診体制に無理が生じる為、健診体制側の慣らしの為に令和8年4月から6月までに誕生日を迎える4歳児を前倒しして月平均60人の幼児を1月から6月の間で月2回の健診日に分散させ、7月からその月に生まれた幼児の健診に入るというもの。

体制には医師・臨床心理士・保育士・保健師・看護師・栄養士で構成されます。

これまでは1歳7か月健診や3歳6か月健診で気になる子どもを関係部署で就学前前まで見守ることで、就学前相談で支援学級や支援学校を時間的猶予の無い選択を迫られるケースもありました。

満5歳になる時に特性についての検査をしっかりすることにより、就学する前までに十分準備が出来ます。

早期に療育に繋げることによって地域の学校に、あるいは普通学級にも在籍できる可能性も生まれます。

その必要性を訴え、認められたことにこれまで療育に関して要望してきたことの一歩前進を感じた予算審議でした。

〇自治振興事業

『町会アプリの導入補助』『町会活動ポイント制度』

令和6年度に町会担当部署の職員は市内の町会関係者との聴き取り調査を行い、様々な問題や悩みを聴き取りました。

結果、役員の事務負担軽減及びデジタル化が必要との結論に至り、来年度予算に関係経費を盛り込みました。

また、閉塞感が漂う町会活動の活性化を促し、新規加入を増やすことの一助となることを期待しました。

地域によってはアプリを導入しやすい町会もあるでしょうし、導入しにくいところもあるだろうことから、このアプリの複数あるアイテムの選択性も可能との確認し、出来るだけ導入しやすい環境を作る事を要望しました。

また、活動内容をSNSで発信することでポイントもつき、その町会の会計に幾らかでも入ることで頑張るインセンティブも働きます。

町会はほぼ町会員の会費だけが収入源の為、町会員が減ることで会計がどんどん先細りすることが目に見えています。

そこに他の収入を得るにあたって市からの助成があれば、新たな事にもチャレンジしする意欲が湧くことが期待されます。

しかしながら、これが恒久的な制度であれば良いですが、いつまでも続けることは絶対的な事ではありません。

制度の導入効果が見られるためには町会・自治会の活動が見直されるきっかけとなるように代表者・役員も色々と知恵を絞っての行動が試されれます。

〇交通安全推進事業

『自転車用ヘルメットの着用促進施策』

本市では以前から安全対策の為に65歳以上の高齢者に向けヘルメットの購入着用を推進するための補助をしてきました。

最近では若年層の事故も多いことから小学生から高校生にも対処を広げています。

今回の新たな制度として駐輪場を利用する市民への定期使用料の補助をすることを打ち出したことへの不明な点が多いことから質問を行いました。因みに補助額は公設駐輪場がつき1,200円であることを基準とし、その半額を補助するというもの。

・1点目は対象駐輪場は公設民営両方か。

この点についてはシールを渡すことで領収書をわざわざ発行していない現状がありながら、補助申請書類に領収書を求めているとのことですがそれに全ての駐輪場が応じてくれるのか。それの調整が終わっていません。

・2点目はヘルメットを購入した際に補助をしてもらっている人が重ねて定期使用料の補助申請した場合、受けられるのか?と言う問題。

同じ目的で補助を受ける訳で、二重に申請するのは適当でないと考えるのが普通です。

ヘルメットに対し、親が申請して補助を貰ったヘルメットに子どもが定期使用料の補助申請をする際、チェックのかけようがありません。

性善説に基づかなければならないものの、そもそも制度的な欠陥があると言わざるを得ません。

・3点目は申請する際はヘルメットを被った写真を申請の際に求めるらしいですが、他人の物でも分かりません。

つまり自分のヘルメットを持っていることを確認できないことを前提とし、どこまで制度的に信ぴょう性があるのかどうか。

自分が購入した際の領収書も添付すれば良いのかもしれませんが、そもそも補助金を貰っていてはおかしい仕組みですし、購入がだいぶ前であれば領収種も添付できません。

しかも補助対象となっている人がヘルメットを被って乗ってこなくても、駐輪場ではわざわざチェックをしないのですから抜け穴だらけの制度ですね。

7月の開始までに再考するとの答弁がありましたが急ぎすぎている気がします。

そもそも重症化する事故を起こす原因はスピードを出しすぎ、耳栓して音楽を聴きながらであったり、スマホを見ながらの運転が主であるのは火を見るより明らかです。

故に、そこからの啓発を徹底しなければ、何のための制度でしょう…

しかも、どうやって効果を測定するのか。

かなり問題の多い補助制度であると言えるかもしれません。

〇いじめ対策事業

寝屋川市がいじめ対策を強化し長期化していた案件をゼロにした実績から本市でも導入しようとして予算化されました。

寝屋川市の「監察課」には弁護士資格を持った職員が対応しているとのこと。

毎月児童生徒約16,000人にアンケート用紙を配布し、早期に解決に繋げています。

また、教育現場への聞き取り調査には市長部局に設置した監察課に権限を持たせるために条例も制定しています。

3年間で513件という数のいじめ問題を解決した実績もあり、かなり効果もあるようです。

現在、堺市や八尾市、枚方市、箕面市でも市長部局にいじめ対策専門部署が設置されていますが条例までは制定されていないようです。

いじめの撲滅対策としては専門部署は効果的であることが伺えますが、本市はどこまでするのかの確認をしました。

本市では継続しているものが多数だと思いますが、毎年年間750件前後の案件が報告されており、やはり完全に解消したと言えるものはまだまだ多くはなさそうです。

来年度から新設される対策部署には個別にメールや手紙、窓口、アプリ、匿名での教育用ギガ端末で受け付けるとしています。

条例化はせず、要綱で対応するとしています。他市もそのようですが、寝屋川市のような体制を整えなくて実効性があるのかいささか疑問が残りますが、また実施していく中で考えていくことになるのでしょう。

とりもなおさず、いじめは「人権侵害」という観点から取り組む市の姿勢を評価するものの、効果的に働くか今後の検証を見届けたいと思います。

〇支援学級交流事業

これまでこの事業に関しては特に審査する内容のものでもなかったのですが、令和8年度から松原西小学校と河合小学校の統合の話が急速に進むことを受けて、ある保護者の方から聞いたお話を基に質問を行いました。

子ども達が自分達の思いを大人が聞いてもらえていないという訴えがある現状の中、これまでどこの学校もやっていない、たった1年での統合に舵を切ったことにより、子ども達の心がついて行けていない上に、環境が変わることに順応が困難な支援学級に通う子ども達に対する対応をどう考えておられるのかを質しました。

予算においては各中学校区で年に一回、ボッチャや工作をして交流をしているということですが、それだけでは足りないのでは?との意見を述べさせていただきました。

子どもの事を第一に考えるべきところ、統合が原因で不登校児童を生んでしまっては絶対にいけません。

担当部長もそこはしっかりと対応していくとの答弁がありましたが、予算には無いながらも十分な交流をもっていって貰うことを切に願います。

〇支援教育推進事業

この事業には支援学級に通う児童生徒の指導に関する予算が計上されています。

個別の支援計画と指導計画は学級担任が決めていますが、実際のところどれだけ支援学校教諭免許状を持っている人があたっているのか、と言うことを尋ねました。

想像をはるかに超えた数字でした。

「小学校では支援学級担任の内、19%。中学校ではなんと0%!」

資格を持っていないと担任になれないことはありませんが、年々増えている支援が必要な子どもたちへの対応として多くの先生方に資格並みの知識や経験を備えておく必要があるのではないでしょうか?

現在、教師の採用もままならない時代ではあるものの、急速に右肩上がりで増えている支援学級の児童生徒が地域の学校でしっかりと学び育つ環境づくりは大切であると思います。

特別なものとしての資格ではなく、当然身に付けておかなくてはいけないものとして考えるべきかと思います。

松原市ではリタリコと言う教材を令和6年度から導入し、的確なアセスメントを行い、個別の教育支援計画と指導計画の作成と実際の指導に反映することのできるツールを活用して支援を必要とする子ども達の個に応じた教育を推進しているとのことですが、教材に頼らないと出来ない先生がばかりになることに懸念を抱きます。

上手く活用すれば教材として否定も出来ないのでしょうけれども…

最終的には人と人との関係がものを言います。

先生と子どもとの愛称はどんな関係にもありますが、教材だけに頼らずに双方の肌感覚の付き合いの中で発見することを覚えていかないと、いずれ教材に頼っていけばこの支援学校教諭免許なんて必要なくなるのでは、と危機感を覚えるのは私だけでしょうか…

2025年3月3日 | 活動報告

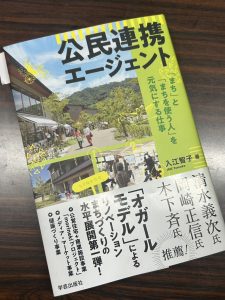

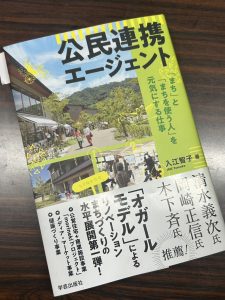

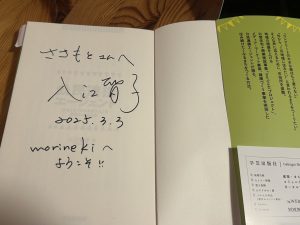

本日は、大東市の老朽化した市営住宅を公民連携まちづくり事業で付加価値の高い市営住宅に建て替えられた、株式会社コーミンの代表取締役で「公民連携エージェント」の著者「入江智子さん」のお話を直に聴かせていただきに大東市のmorinekiを訪れました。

morineki プロジェクト|株式会社コーミン

昨年から公民連携の勉強会でお付き合い頂いている、株式会社As代表取締役の坂口淳さんの橋渡しで実現しました。

どこの自治体も抱える、老朽化が進んで人口減少の時代における適正配置が求められる公共施設。

それを解決するにはどうしたらいいか、坂口さんに講師をお願いし、関係部署の職員と共に学んでいます。

将来世代にツケを残さず公共施設をリノベーションし、住民の満足度とエリアの価値を上げることで周りの資産価値も上がり、活気が出ることによって関係人口が増え、それが転入促進につながり町が元気になります。

昨年10月に岩手県に会派視察に行った際に訪れた紫波町の「オガール」

オガールプロジェクト(岩手県紫波町)は都市と農村の新しい結びつきを創造します。|オガール

全国市議会議長会のフォーラム参加の計画段階で偶然知り、オガールプロジェクトについて学んだところで、かつて市の職員を辞められて学ばれた入江さん。

入江さんがオガールでの知識経験をもとにこの市営住宅morinekiを手掛けられました。

それ故に今回はとても貴重な機会であると心躍る気持ちでこの数日で著書を拝読し、今日を迎えたのでした。

待ち合わせ時間よりも1時間早く着いたので、食事場所を探していたところ、「もりねき食堂」がこのmorinekiエリア内にある商業施設に入っており、迷わず店内へ。

日替わり定食の親子丼を戴きました!

とてもやさしい味で、これでもか!って言うぐらいの量の鶏肉と溶き卵と絡み合って私の胃袋をすこぶる満足させてくれました。

その後、13時30分にお二人とお会いし、先ずは市営住宅の外観を見ながら歩き、説明を受けました。

その後、商業施設内を案内して頂きました。

衣類や雑貨、ケーキやクッキーを販売するお店やワークショップ、パン屋さんにカフェなど…

ゆっくりじっくり見たくなるお店の作りに時間が経つのも忘れてしまうほどでした。

もっと写真はあるのですが、数枚をチョイスしました。

帰り際にこのパン屋さんの「カレーパンとクロワッサン」が目を引き、家族分を購入しました。

楽しみです!

一通り見学した後、お茶をしながら3人で有意義な時間を過ごさせていただきました。

北欧ではクリスマスに飲まれる「グロッギ」

中にお好みでアーモンドとレーズンを入れて楽しみます。

気がつけば16時30分

3時間もお二人の貴重な時間を独占してしまいました。

クリエイティブな話を聴いているとついつい前のめりになっている自分が居ます。

「公民連携」がこれから「まちの再生」には必須な手法の一つになることは間違いないと思いますが、入江さんや坂口さんのような「公民連携エージェント」が必要であることも確信した視察でした。

とても勉強になりました。

ありがとうございました!