2024年6月20日 | 活動報告

令和6年6月19日(水)

この日の最終質問者として演壇・質問席に立ちました。

❶持続可能な行政経営について

①行政資源である職員の体制の今後をどう見通されているか

私が市役所を平成25年度末で退職して約10年が経ちました。

そして、これまでの間、約半分は私の上司が退職することを順番に見送ることが当たり前でした。

しかし、後半は最近は同僚や後輩を見送ることが増えだしました。

この10年間で辞めた管理職数は下のとおり。

なお、( )内は課長級以上/定年退職者等含む全体

平成26年度 10人(1人)/28人

平成27年度 8人(0人)/31人

平成28年度 19人(3人)/38人

平成29年度 9人(1人)/28人

平成30年度 9人(1人)/30人

令和元年度 20人(4人)/44人

令和2年度 20人(6人)/43人

令和3年度 17人(2人)/29人

令和4年度 25人(5人)/55人

令和5年度 37人(8人)/42人

定年対処幾者数は平均15人ぐらいだが、令和元年度以降管理職の退職者が軒並み増えている。

この現象はいったい何だろうか・・・と頭を痛めます。

最近の若い世代はキャリアアップだの、描いていた仕事ではないだのと長く持たない話は良く聞いているのですが、子育てでまだまだ収入が要る年代以上の職員の退職が目立つ。

「そのあたりの動向から今後の見通しがどうなのか?

果たして組織を維持していけるのか?」

と、言った観点から質問をしました。

帰ってきた答弁は…

「若手職員のキャリア形成につながる研修を実施、社会人経験者の採用、デジタル技術を積極的に活用して事務の効率化や職員の適正配置など働きやすい環境の整備に努めている。今後においても人口減少や高齢化など変化する社会情勢に柔軟に対応することが出来る体制整備に努めてまいります」とのこと。

私が行ったシミュレーションではこのままでは危機的な組織体制になると思います。

管理職が辞めるということは指導あるいは仕事を教える人が居なくなるという事。

どういう現象が起こるかは容易に想像が出来ます。

時代の変化に応じて組織を立て直していくことが必要ですが、上司の背中を見て学ぶことは基本中の基本。

その上司が居なくなることで不安さが増していくだけ。

ましてや問題視したのは令和元年度から始まった係長昇任試験を受ける職員が減り続けていることです。

受験率で言いますと・・・

令和元年度 41%

令和2年度 24%

令和3年度 25%

令和4年度 19%

令和5年度 15%

受験対象者数は平均100人いる中でこの受験率です。明らかに減っています。

「組織として役職を充てられる枠ははめられているから大丈夫だ」と以前、人事担当者から説明を受けたことがありますが、だからと言って受験率が下がっているのを安心して見ていていいのか。

この日は担当部長の説明は、「産休・育休など子育て中なので今は受験は避けたいとの意見がある・・・」

試験が無いときは時期が来ると昇格させられていた時代からするととても優しくなりました。

受けなくなければ受けなくてよいのですから。

確かに団塊の世代が上司に多かった時代は係長になるのも40歳ぐらいだったようには思います。

今では上が少なくなってきているので昇格も早まっていますが、民間であればもっと早く昇格の時期は来ます。

受けない理由は本当にそうなんでしょうか・・・

実際のところはきちんと調査出来ているわけではないことがやり取りの中で分かりました。

憶測で物は言えませんが、共働きが進んで収入は確保できるのか、あるいは昇格することに対しての願望が無いのか、仕事をする上での何か障害となるものがあるのか。

そのあたりを調査しないと組織としてどう対応していかないといけないのか全く判断できません。

如何にモチベーションを維持向上させていくかがその組織の健全性を保つことになり、また良い人材が集まる要因にもなります。

しっかりと調査をして、早期退職と係長昇任試験の課題には取り組まないと、不幸になるのは市民だということを忘れてはなりません。

❷市民協働について

①地域の様々な活動の中核となる町会・自治会の将来をどう見ておられるか

②市として出来る事・やるべき事とは何と考えておられるか

年々町会離れが進んでいます。

簡単に言うと「町会のメリットが分からない」

特に若い世代は町会に頼らなくても生活できる、と考えている方が多いのではないでしょうか。

昔は団体で交渉しないと行政に聞いてもらえなかったり、入らないことで疎外感を感じたり…

現代は個人が主となり、人のことまで気を回すことが面倒だと思う人が増えてきているのはあながち間違っては無いと思います。

しかしながら、ボランティアを熱心にされている方もまだまだ多く見かけられますし、そういった大人の姿を観ている子ども達にも良い遺伝子が宿っているはずです。

災害時や病気で困ったときにはお互いさまの精神で付き合えるご近所付き合いが大切とよく言われます。

分かっていてもそれを煩わしいと思う方もおられる中で、これからの町会・自治会運営で悩まれているのは全国的な問題です。

「市民協働」と言う観点で行政を進めている松原市としては根幹をなす町会組織が弱体化することはとりもなおさず、行政運営に影響を及ぼします。

市長答弁では、「共通の課題認識の下、ハードソフトの両面で支援に努めているが、次代の担い手づくりが重要と捉え、来年迎える市制施行70周年を契機に未来の松原について考え、そして議論していく場を新たに設け、安心安全なまちづくりを推進していく」とのことが述べられました。

確かに同感です。

これから町を担っていく、それは松原市以外かもしれませんが、そういった次代の育成をしなければ将来は多様化が溢れすぎてまとまりのない個人社会に繋がりやしないかと心配します。

人は一人では生きていけないことを本能では分かっていながら、誰かがやってくれると思って任せてしまうことを選択する人が圧倒的ではないでしょうか。

町会も役員さんが高齢化していくことで閉塞感があふれています。

人が循環しないと新しい発想も生まれません。

しかしながら、地域を担うにあたって適当な年代の方は仕事を辞めることが出来ず、ようやく退職しても地域に入ってこられる年代ではありません。

町会のデジタル化を進めることで省力化を図り、情報が出来るだけ早く広く伝わることも今の時代には求められ、それを進めるスキルも必要とされます。

つまりはそれを支える人的、あるいは資金的なサポートがないと町会も前に進めません。

行政も町会の存続には危機意識を持っています。

町会が活性化することで市民協働が維持できるわけです。

地方では地域活性化の為に「地域おこし協力隊」といったその土地に根付いて自分の持つ能力を活かそうと頑張っている若者も増えています。

組織で働くよりも起業して活動するスタイルが今の世代の傾向にあるような気がします。

そういった若者のチカラを存分に活用できる地域にすることで個人と地域のお互いの望むことが実現できる社会になるのではないかと思っています。

本市には、そんな人材を登用して、うまく循環していく社会を目指して、現在下準備に励んでいます。

2024年5月24日 | 活動報告

令和6年5月23日(木)

待望の視察が2年越しにようやく実現できました!

松原市出身で現在滋賀県愛荘町の地域おこし協力隊である綿谷君のSNSでのお誘いに、昨年視察が出来なかったこともあり、迷わず「行きたい!」と手を上げ、我が会派の皆さんで伺うことになりました😄

https://www.dreaming-school.com/

映画『夢みる小学校』でご存知の方も多いかと思いますが、「宿題がない・テストがない・先生がいない」日本一自由で日本一楽しい私立学校😆

授業の中心は「プロジェクト」

テーマと内容によって編成される縦割り学級

大小様々なミーティングを数多く持ち、テーマに沿ってとことん話し合うことを学び、小学1年生から高校生3年生までの異年齢の子ども達が同じ敷地で学ぶ「きのくに子どもの村学園」

この教育を取り入れた小中学校が、福井県勝山市、山梨県南アルプス市、福岡県北九州市、長崎県長崎市に存在します。

中でも、きのくに子どもの村学園は発祥の学校で有り、今回はイギリスへの修学旅行に子ども達を連れて行かれた学園長の堀先生と残念ながら😢お会いできませんでしたが、私の視察の第一の目的✨️である「子ども達の表情」をしっかり見ることが出来ました!

どんな目👀をしているのか、どんな表情😊をしているのか…

他の学校にいる子ども達とどう違うのか…

『夢みる小学校』を観てからずっとそこが気になっていました。この映画を紹介してくれた方にも感謝です🙏

僅かな時間ですべてを腹に落とし込むことは出来ませんでしたが、確かに目の前にある光景は、正真正銘の『こどもファースト』

先生方も、「〜さん」とかあだ名で呼ばれ、同じ目線で接しておられる。

あれはダメ。これもダメ。なんて声は聞こえない。

校舎の中でノコギリを使っている😳

あり得ない!

あくまでも自主性が尊重されている学校。

みんなが知っている学校のこうあるべきという概念が良い意味で崩れ、自分が思い思いに主体的にプロジェクトに取り組んでいる姿がとても印象的でした😑

綿谷君は2年前までここで4年間仕事をしていたそうです。

たまたま私の友人と知り合いだったところ、私がその友人に「この学校に視察に行きたいんだ」との話をしたら、では!と、以前働いていた綿谷君を紹介してくれたわけです。

なんて、御縁なんだろう❗😳

滋賀県からも4名の女性議員が来られており、また子どもを持つ若いお母様方も興味を持って見学に来られてました。

本当に今日は貴重な視察が出来ました!

松原市にもこんな学校が出来たらと本気で思います😆

2024年5月18日 | 活動報告

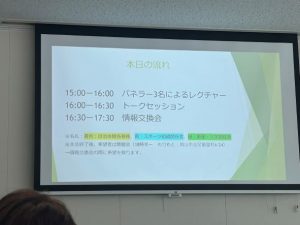

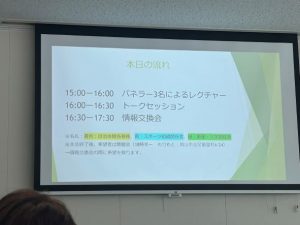

令和6年5月9日(金)午後3時~5時

岡山理科大学にて

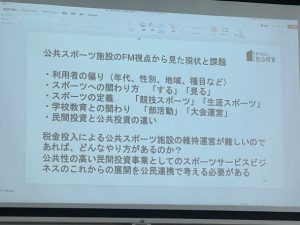

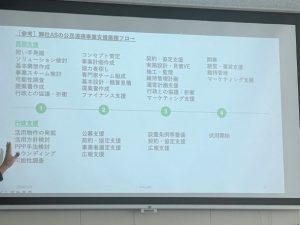

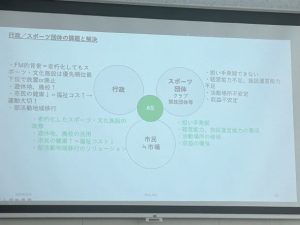

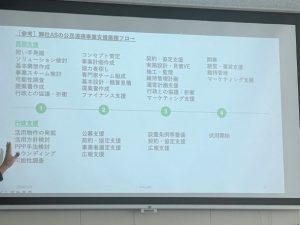

人口減少社会にあって、公共施設の維持管理で抱える問題や今後の在り方をどうしていくべきかをしっかりと考えていかなければならない。

公民連携事業が課題解決の一つの希望とされ、施設の維持管理に必要な資金をどう捻出するか、より良い環境をどう住民に提供し続けられるか。

特に公共施設の中でも優先順位が低いスポーツ施設においてスポーツ活動の場や担い手を持続可能にする仕組みづくりと豊かな暮らしと地域を作ることを目的とし、

そういった課題に対しての勉強会が開催された。

3人のゲストスピーカーによる話をお聴きしました。

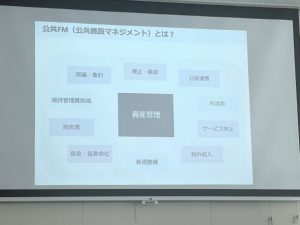

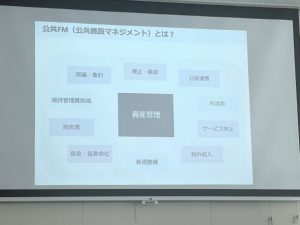

①三宅香織氏(NPO法人自治経営 理事/認定ファシリティマネジャー)

元倉敷市役所職員

10年間公共施設ファシリティマネジメント(FM)として行財政改革の担当として携わってこられた。

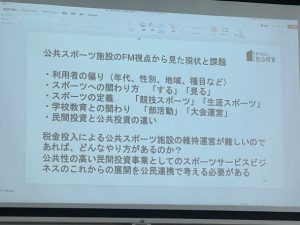

人口減少傾向が急激に強まる中、今後のマネジメントをどうするのか。減らさないでいては管理する人間の不足に拍車がかかる。

一方、住民税が減少する上で施設の維持管理にお金がかかるが、老朽化対策にかかる経費と裏腹にお金がもっと不足していく。

公共施設の利用者はそれぞれの施設によって利用者が偏っており、全住民が利用するような施設はあまりない。

行政に任せっきりにせず利用者もしっかりと考えていくべき。

総量抑制も視野に入れないとお金がいくらあっても足りない。

②川口義洋氏(一級建築士/認定ファシリティマネジャー)

津山市総務部財産活用課長

現在の建築の老朽化に心を痛めている。

公共施設を修繕するにあたってお金がほんとに無い。

ターゲットが定まっていない。みんなが利用できるという行政ならではの考え。

広く薄く・・・の投資では立ち行かない。

FMは資産管理。公共施設をいかに生きた資産にしないといけない。

公民連携を進めていく上で、行政はビジョンをもって市場を開いて民間に市場参画して貰う。規制緩和していくべき。

先ずはパブリックなマインド(儲け主義ではない)を持ってもらわなくてはいけない。町を良くしたいということ。

収益が目的とする民間は避ける。

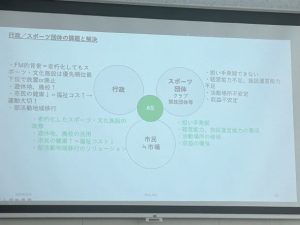

③坂口 淳氏(株式会社AS代表取締役)

2022年開業の熊本県嘉島町と熊本県サッカー協会との公民連携事業で都市公園にサッカーフィールドと保育園、カフェ等の複合施設「COSMOS」の整備を主導され、整備に至るまでの経過や手法について説明された。

熊本県でのサッカー競技においての慢性的な会場不足の解消が目的。

町が土地の取得と造成。上物は民間で建設し、収益部分を保有し、スポーツ施設部分は町に譲渡。

初期費用は何とかなるがランニング費用をどう作っていくかは施設をきちんと運営していければ何とかなるもの。

銀行からの融資を受けられるのは自治体との連携で進めているので信用性が担保される。

スポーツ施設開発・事業開発・人材養成を軸に公民連携事業プロジェクトの行政側・民間側双方の支援、事業プロデュースを進めておられ、実績もある中では説得力も感じられる。

④トークセッション

・坂口氏

行政は困っている。解決方法の一つに公民連携が挙げられるが、行政主導ではうまくいかない。

いかに良い民間事業者をパートナーとして見つけられるか。

民間事業者は大きな借金を負う気概があるかどうかにかかっている。

・三宅氏

ビッグプロジェクトを進める上で、民間事業者が公共マインドを持っているかが肝心。

住民の為になるから頑張る民間事業者と組むべき。行政とどうパッションを合わせるか。

行政が持っている施設を活用することを積極的に考えて欲しい。

稼げる施設にして行政にとって残していく施設にもして行ける。

・川口氏

行政の持つ与信力を民間事業者は使ってほしい。

行政も出来るだけ規制を緩め、民間はそこに入っていける事業を作っていくと組み合わせが出来る。

出来る行政マンを見つけることが大事。

⑤所感

公共施設は全国的に老朽化が進み、人口減少時代にあっては過剰な数になってきているので抑制することが必要だが簡単に減らせるものではない。

特に公共施設の中でも優先順位が低いスポーツ関連施設について、行政だけでは維持管理していくことが困難となっている。

行政は考え方を変え、市場を開放し、規制を緩和し、自由度を高めた上で公共マインドを持った信頼のできる民間の専門事業者のノウハウや実績を活用していくことが今後求められる。

松原市においても、施設をトータルで考え、思い切った方針を打ち出していくことが急務であると考える。

2024年3月26日 | 活動報告

令和6年3月26日(火)午後2時から

市役所にて関係団体の代表が集まり、議員からも依田議員と私とで出席しました。

議題は第3次健康まつばら21(健康増進計画・食育推進計画)の策定スケジュールとアンケート調査について事務局から説明がありました。

配られた資料から、少し質問をさせて頂きました。

中学校2年生への前回と今回の質問の仕方について尋ねました。

前回は郵送で自宅に送り回答して貰ったとのこと。

今回はQRコードを配りそこから回答して貰うとのこと。

もちろんスマホやタブレットがある環境が前提でありますが、ギガスクールが進んだおかげでそれが可能となるようです。

家庭事情によってはスマホもタブレットも無い家庭が想定されますが、学校で使っている端末で出来れば安心です。

しかしながら、約50問もある設問に中々回答できる人は少ない。

途中で挫折してしまわないように、また設問内容よっては人に知られて困るものは家庭でさせ、ある程度学校でさせないと恐らくかなり回収率は低くなり、思うような結果は得られないだろうと懸念を述べました。

また、教育委員会とも相談されるそうですが、回答する意識の高い子どもは健康や生活習慣に意識も高く、回答数が少なければ現実とかけ離れた調査結果となります。

十分に検討いただきたいと思います。

また、受動喫煙に係る取り組みの説明もありました。

松原市在住の親御さんは全国的に見ても喫煙率が高いそうです。

受動喫煙で子どもの健康が害されないように市として出来る取り組みをどんどん進めて欲しいと思います。

2024年3月26日 | 活動報告

令和6年3月25日(月)午後1時

本会議が招集され、これまでに審査された結果の内容説明が予算特別委員長・福祉文教委員長・総務建設委員長からありました。

賛成・反対がでた議案もありましたが、再度議場での討論があり、結果、全ての議案については可決となり、請願は多数決で不採択となりました。

人事案件も同意となり、新たな年度が間もなくスタートします。

今回の質問や審査の中では、市役所の職員の体制について懸念する声が議員からちらほら出ました。

最近の転職する傾向にある社会状況だけでは済まない現象が起こっています。

管理職が途中退職し、若手職員が昇級試験を受けない。

これでは組織の崩壊も近い気がしてなりません。

そもそもの原因はどこにあるのかを究明しない限りはこれからもこの流れは止められないことを痛切に実感しました。

様々に住民サービスの充実・向上に向けた予算が組まれています。

しかし、それを実行する職員がいなくなっていけば、この先どうなるのか自ずと答は出てきます。

大切な人材を失っていて、新たな人口獲得なんて出来るのでしょうか・・・

2024年3月20日 | 活動報告

3月19日(火)午前10時開会

議案質疑については委員会所管の議案が3件あり、介護保険制度に関する討論が行われました。

一般質問は福祉文教委員会に属する部署に対する質問が出来ますので、今回のテーマは「クリエート月ケ瀬について」質問しました。

そもそも「クリエート月ケ瀬」は昭和60年に松原市と奈良県の月ヶ瀬村月瀬地区との友好都市提携を基に、以前から少年自然の家を建設する場所を探していたことからこの地に建設をした、とこれまでの記録には残されています。

建設に至る当時の詳細までは分かりませんが、多くの利用客で緑豊な自然の中で楽しい思い出がいっぱい詰まったイベントを実施した団体個人が多くおられることは紛れもない事実であります。

その施設が残念ながら令和3年度をもって休館となり、今は朽ちていくことを待つのみの状態になっています。

令和2年度から施設の老朽化と新型コロナウィルスが相まって、この施設から賑わう声がピタッと止んでしまいました。

こんな状況が来ることを開設当時の関係者には想像も出来ていなかったことでしょう。

令和5年第3回定例会(9月議会)では、今後の施設の利活用について本会議で質問しましたが、サウンディング調査をし、市としての利用はせず、民間事業者に委ねる方針で検討が進められていますが、譲渡や賃貸について早急に進めていかないと関心のある事業者まで離れて行ってしまうとの懸念をお伝えしました。

また、閉め切った状態であれば痛みも早く、換気は必要であることも。

放っておけば利用者が見つからない上に、億単位の市の予算で解体せざるを得ず、土地の買い手も見つからなければ最悪の事態を招きます。

これまで施設の役割は十分果たせてきたとは思いますが、このまま放置すれば犯罪の温床になってします恐れもあると申し上げました。

令和6年度では不動産鑑定委託料を130万円計上しています。

土地の面積や建物の構造やこの付近の不動産の売買が基に算出されますが、近隣に動きがあるような場所ではありません。

かなり困難が予想されますが、市民はなにより地元にも喜ばれる事業者に跡を引き継いでもらえることが望まれます。

スピード感を持って対処しなければ、せっかくの市のイメージアップ戦略が水の泡になってしまいます。

他県の市立図書館の閉館後、犯罪の舞台となった公共施設が存在することを申し上げ、本市もそうなってはいけないと訴えました。

この地域の先祖からの土地を譲り受け、健全育成の為に貢献し、今度は更に良い状態で次世代へ繋いでいかなくてはなりません。

これは担当課だけの責任ではなく、市全体の役目として考えて貰いたいことも訴え、質問を終わりました。