2024年3月12日 | 活動報告

令和6年3月6日(水)午後2時半ごろ まつばら未来会派代表として代表質問に立ちました。

①避難所運営マニュアル策定後の今後の方向性と課題について

避難所運営マニュアルが22ある市内全小中学校にて策定されましたが、実際に発災した際には想定していないことがたくさん起こりうることは言うまでもありません。そういう意味で住民主体とした避難所の開設・運営がどこまで機能するのかが不安は拭えません。

当該マニュアルのバージョンアップは必要ですが、それもあくまでも想定できる範囲でのこと。

しかし、事前に準備できることで解決しておかないといけないことを中心にやり取りしました。

門等の鍵の問題、阪南大学南キャンパスの今後の避難所としての活用の可否、マニュアル策定の勉強会でもよく問題された照明の問題、訓練の実施時期の見直し、福祉避難所としての機能の確認と訓練の必要性、子育て支援に関する防災啓発、デジタルMCA無線機の今後の利用終了と代替機器、中央防災備蓄センターの立地に関することなどを細かく質疑しました。

それぞれに時間をかけて更に検討していく必要がありますが、いつ発災するか分からない災害に向けて迅速な判断や対応が必要とされます。

②女性や次世代を担う子ども達が活躍の出来る消防団活動とは

昨年10月に5名の女性消防団が入団されました。

これまで本市にはおられなかったが、聞いてみますと令和5年4月1日現在で全国では27,954人、全体の3.7%。消防団の割合で行くと女性がいる団は78.3%であり、全国的にみれば後発組になることが分かりました。府下でも既に308人で全体の3%、63.6%の消防団に女性が入団されています。

女性団員に求めるものとしては、応急手当委の普及啓発活動をはじめ、消防訓練での指導、火災予防啓発などの広報活動、学校及び地域で実施する防火教室、消防団が行う訓練並びに各種イベントへの参加などを考えておられます。

男性との差別化を図り、イメージを変えて女性団員が今後より一層増加し、また相乗効果によって男性消防団も増加していくことが望まれます。

小学生には出前授業をし、国の消防団の力向上モデル事業を活用しながら、消防団の歴史や消防職員との違い、火災や地震、水害の危険性や避難方法などについて学んで貰っています。

体験型学習も実施しており、煙体験や放水体験、消防車両の乗車体験に加え、エンジンカッターやチェーンソーの実演を披露し、実際の災害現場での臨場感を伝えることで消防団の必要性を訴え、関心を持ってもらい、担い手育成に努めていくとの答弁がありました。

③(仮称)大和川サイクルライン・松原ルート整備後の取組について

国において平成29年5月に自転車活用推進法が施行され、それに基づいて自転車の活用を総合的・計画的に推進するために、市内北部の都市間ネットワークの形成や安全・快適に市内の観光資源などを周遊できる自転車利用環境の整備を図ることを目的に昨年12月に市において自転車活用推進計画を策定されました。最近、私は自転車で遠距離を走る機会が増え、自転車による移動がスムーズであることがどれだけ有難いか実感しています。松原市内では自転車専用レーンが取れるような道路の本数が少なく、狭隘な生活道路が多くを占めています。

その上で松原市としてはいかにゆったりとしたスピードの中で市内を周遊して貰うかを第一に考え、市内外の自転車利用者に利用者目線でのマップの必要性とスマホでコースが走れるような仕組みを取り入れて貰うことを要望しました。

④令和7年度に開園する(仮称)北認定こども園の定員において、同時期から本市の保育要件が緩和されることに伴って増大すると予測される保育需要と民間園の定員とのバランスをどう考えておられるか

現在、(仮称)北認定こども園が令和7年4月の開園に向けて工事が進んでいます。

同時に本市の保育要件が緩和されることに伴い、保育需要が伸びることが予想され、それを踏まえた中で定員枠も設定されています。

保育の定員は第7保育所の定員をそのまま維持されるとの事ですが、少子化も進む中で民間園が影響を受けることも予想されます。

そこで、民間園の経営の圧迫にならないように公立園が調整弁となることを確認し、経営に不安を感じている民間園に対して情報を流すように要望しました。

⑤中学校屋内運動場の空調設置に期待される効果と今後の小学校の体育館への設置計画はどうお考えか

令和4年第4回定例会では市内小中学校の体育館に空調設置を検討をお願いし、また令和5年第3回定例会では市民体育館への空調設置を検討するべきと訴えました。それは運動の原則中止の値を示す暑さ指数(WBGT)が年々増加していたことが調べた数値からも明らかとなり、教育環境で熱中症を起こさないためにも必要性を唱えました。

元日に発災した能登半島地震を契機として、特に避難所となる学校施設において受験に影響が出ないようにするために分散避難が可能とするため、市は空調設置に舵を取りました。要望が実現したことは喜ばしいことであり、最もコストが抑えられる大風量スポット空調が選択されました。来年度では中学校7校に設置されますが、小学校にも検討すること改めて要望確認しました。今のところ研究検討と言う答弁ですが、緊急防災減災事業債と言う起債を発行する予定です。100%の充当率で交付税参入が70%の質の良い起債は7年度で終了とされますので迷うことなく、小学校も英断して貰いたいと思っています。

⑥セーフコミュニティ3度目の認証後の更なる進化について

そもそもセーフコミュニティ発祥の地スウェーデンでは医療費抑制にはどうするべきかという発想で予防という観点で始められた。

本市での化学的根拠に基づいた目標設定をし、効果検証を進めてくることを期待して始まり、平成25年に初めて認証されて10年が経過しました。

昨年11月に3度目の認証を受けて、今後の更なる進化を伺いました。

今回質問のポイントは新たな対策委員会を設置して、市役所や市内企業の共通したメンタル不調などによって人材が流出することや良い人材を集めるために「健康経営」という取組を進め、市民サービスの質の維持向上を目指すべきと訴えました。

本市では中間管理職がどんどん辞め、若手職員が係長試験を受けないことで組織として成り立っていくのかという非常に大きな懸念があります。

残り時間が十分でなく、しっかりとした質問が出来ませんでしたが、この危機感は多くの職員や議員の認識です。

持続可能な行財政運営とは何かを今一度考え直す必要があります。

⑦オープンファクトリーを実施する上で期待すること

いわゆる工場見学ですが、昨今、オープンファクトリーとして自治体やものづくり企業が連携して、同日に見学会を行うイベントが増えています。

松原市もものづくり企業が一定集積されている準工業地域もあり、来年度から参画するとのこと。地域一体型オープンファクトリーを実施することで来場者との交流、他の企業と新たな連携づくりに繋がる効果が期待できるとしています。近隣の地域の住民が訪れることにより、コミュニティの形成の効果も期待される。いわゆる住工混在地域の課題解消が期待できるとしている。異業者との新たな連携も生まれることもあり、BtoBあるいはBtoCの推進を目指していくことに挑まれますが、もっとも大きな課題はほとんどの企業も見学できる施設になっていないことと、休日に工場を動かすのか。

やっている企業も増えてきているのでやれないことも無いのでしょうが、そこの壁はクリアしていく必要があります。

はなからダメだとストップかけることはしませんが、これをきっかけにやる気を出す企業が出て、連携が進む事、地域の理解交流が進むことを期待します。

⑧万博開催年に市制施行70周年を迎えるが、市民に向けて何を発信し、どういった成果を求めるか

残り時間少なく、ここについても十分な議論が出来ていないですが、市制施行70周年を来年2月1日に迎えるにあたって、万博開催記念イベントと絡めて派手に実施しようとされている。周年事業は粛々と式典をすればよく、万博記念事業については住民が納得のいく、打ち上げ花火的に終わらすものではなく、住民も巻き込み、まつばらマルシェを核として各地域の祭り等を見に来て貰うような工夫が必要と考えます。

多額の経費を計上して、来年度と再来年度でイベントを実施するとのことですが、そのあたりのことを十分に理解され、後世に残るようなことに是非とも取り組んでもらいたいと要望して終わりました。

2024年2月27日 | 活動報告

令和8年2月27日(火)午前10時

令和6年第1回定例会が開会されました。

①報告第1号 令和5年度松原市一般会計補正予算(第6号)専決処分の承認を求めることについて

②議案第1号 令和5年度松原市一般会計補正予算(第7号)

③議案第2号 令和5年度松原市介護保険特別会計補正予算(第2号)

④議案第3号 令和6年度松原市一般会計予算

⑤議案第4号 令和6年度松原市国民健康保険特別会計予算

⑥議案第5号 令和6年度松原市水道事業会計予算

⑦議案第6号 令和6年度松原市下水道事業会計予算

⑧議案第7号 令和6年度松原市介護保険特別会計予算

⑨議案第8号 令和6年度松原市後期高齢者医療特別会計予算

⑩議案第9号 令和6年度丹南財産区特別会計予算

⑪議案第10号 令和6年度若林財産区特別会計予算

⑫議案第11号 令和6年度岡財産区特別会計予算

⑬議案第12号 令和6年度大堀財産区特別会計予算

⑭議案第13号 令和6年度小川財産区特別会計予算

⑮議案第14号 令和6年度一津屋財産区特別会計予算

⑯議案第15号 令和6年度別所財産区特別会計予算

⑰議案第16号 令和6年度田井城財産区特別会計予算

⑱議案第17号 松原市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例制定について

⑲議案第18号 松原市監査委員に関する条例の一部を改正する条例制定について

⑳議案第19号 松原市手数料条例の一部を改正する条例制定について

㉑議案第20号 松原市介護保険条例の一部を改正する条例制定について

㉒議案第21号 松原市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について

㉓議案第22号 松原市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例制定について

この内、報告第1号・議案第1号・議案第2号・議案第19号・議案第28号については先議案件として各常任委員会に付託され、審査されました。

報告案件として、市民の皆さんに直結する事業内容となっています。

①低所得者支援臨時給付金

②臨時プレミアム付商品券の事業が国からの交付金を受けて来年度から実施されますが、その前の準備が必要とのことで今年度中に予算を組んで次年度に繰り越しました。

また、先議案件では

①(仮称)北認定こども園建設事業

②天美北第一公園整備事業

③松原第六中学校大規模改造事業

などの投資的経費の他、

④重度障害者医療助成の追加

⑤介護保険特別会計繰出金の追加

⑥自立支援医療費の追加

などが計上され、委員会及び本会議において可決されました。

2024年1月24日 | 活動報告

令和6年1月23日(火)午前10時00分~午前11時30分

於:高知市 議会事務局会議室

高知市役所

市民協働部地域コミュニティ推進課市民活動担当係長 國久 雄平氏

係員 石原さん(女性)

◆視察目的

子ども達の自主的なまちづくり活動を応援し、これからの町を担っていく子ども達の背中を押してあげられる事業を展開されており、また実績も積み重ねてこられている高知の取組を参考にして、松原市でもまた高知市とは違う形で自主性を育んできた取組を更に充実したものに出来るかを探るために高知市を訪れました。

◆所感

先ずはこどもファンドの設立経緯をお聴きしました。

市民、NPO、事業者と市が互いにパートナーシップの構築に努め、協働して住みよい高知市の実現に寄与することを目的に、「高知市市民と行政のパートナーシップのまちづくり条例」の策定を機に、当該ファンドの母体である「公益信託高知市まちづくりファンド」を立ち上げた。

公益信託にした理由については、市の直轄事業にすると補助金助成の要綱で縛りがかかるため、事業の目的から柔軟なやり方が求められたとのこと。平成15年から現在まで継続はされているが、平成23年の今後の在り方の検討委員会で、助成活動の3割が子ども関連で、子ども関連の活動は地域を巻き込む大きな取組であり、地域の住民全体への波及効果があることがこれまでの実績から確認できたことから、平成24年4月にこうちこどもファンドが設立された。

子ども関連事業については、市の直営にされたが、それは市が責任を持つという意味合いで、2000万円を基金に積み立てられた。

子ども達が主体となり、大人の力も借りながら地域の課題解消に向け取り組んでいく姿勢がとても刺激になりました。しかも、その活動に対し、助成の可否を審査するのも子どもであるという画期的な仕組みです。

その為にはコーディネーターの役割がとても重要でありますが、もう高齢化しているため、その継続を高知大学と連携して次の展開を模索しておられるようです。

助成自体は同じ活動に最大3年まで。学年が上がり、学校が変わっていくタイミングで区切られているそうです。

これまでの助成金の原資として寄付金を募ってこられていますが、支出した助成金を累計で上回っており、基金を取り崩すことなく健全的な助成事業になっています。

様々な活動事例を紹介いただきましたが、どれも魅力的で子ども達が生き生きと主体性をもって取り組んでおられる様子が伝わってきました。

大人がそっと手を添えてあげることで子どもは自主的に、また自尊心を高め、次のまちの担い手として大きく成長することに繋がっているのとても有意義な事業であると確信し、本市も参考にすべきところは多分にあると感じました。

2024年1月24日 | 活動報告

令和6年1月22日(月)午後1時30分~午後3時30分

於:日高村役場 議会事務局会議室

日高村議会 副議長 池田 雄氏

企画課長 山﨑 明氏

企画課主幹 安岡 周総氏

◆視察目的

高知県の中央部面積約45㎢、人口約4,800人の日高村で、日本初のスマホ普及率100%を目指す取り組みが村政にとってどう影響を及ぼすのか、住民にとってどう有意義な環境を整えることが出来るのかを学ぶことを目的として伺いました。

◆所感

「村まるごとデジタル化事業」は内閣官房デジタル田園都市国家構想において夏のDeji田甲子園でベスト4に入り、SDGsでいう誰一人取り残されない社会の実現をテーマに、高い評価を受けた取組みです。

もともとのきっかけは、少子高齢化・人口減少、財源・マンパワー不足を背景に、住民、特に高齢者との距離を縮めたいという考えの下、住民から見た役場を変えたいという思いがあったとお聴きしました。

当初、村で65%だった普及率は全国平均並みでしたが、昨年4月時点では86%にまで上昇しました。

2045年には人口は2400人と半減し、高齢化率は43%から59.57%にまで上昇することが予想され、行政サービスの在り方の変革は急務です。

デジタル化によって住民サービスの維持及び増進を目的としましたが、特に高齢者は本当にデジタルツールを使えるのか、また、使えるようにしていくことが必要とされる状況で高齢者との直接対話を基本としたとありますが、一番地道でかつ効果的なやり方なのだと思いました。

高齢者にとって、視認性の高いタブレットの方が良いのではないかと思われがちですが、携帯性を考えてスマホに重点を置いたとのことです。

スマホの普及率を上げることは、情報を収集したり、その得られた情報を基に行動、あるいは生活に活用し、行政手続き等も自分で出来るようになることが住民自身の自助力を上げることに繋がると考えられました。

当初は反対意見も多かったが丁寧な説明を心がけ、スマホに触って貰ったりする中で1年ほどかけて興味を持つようになって貰えたとのこと。

デジタルディバイド層の解消を達成するには住民間のクチコミに頼るところが大きく、また総務省のデジタル活用事業の交付金を利用して、お笑い芸人によるスクール形式を実施したり、住民の都合を優先した形でいつでも対応する「よろず相談所」を設置されました。

対応するには専門的知識を要することから携帯電話のキャリアスタッフを役場の臨時職員として採用したことが対応のポイントであったと思います。

また、購入に際してはキャリアでキャンペーンを実施して貰い、通信費等のランニングコストは村負担としてポイントとして付与し、村内で活用できるようにしたそうです。

原資には企業版ふるさと納税を活用し、県立大学等との連携、みらくるプロジェクトといわれる事業を展開し、企業にも参加もしてもらう中で健康アプリを開発・実装することを進めておられます。

マイナンバーカードの普及が求められる中、保険証との統合も計画され、マイナンバーカードの機能がスマホに搭載されたことで、スマホを所有する動機がより明確となってきています。まだまだデジタル化が進んでいない自治体も存在しますが、他の自治体や事業者との連携の下研究を進め、デジタル化を推進し、基に誰一人として取り残されることのない社会の実現に向けて住民も行政をたゆまぬ努力していかなくてはならないと感じました。

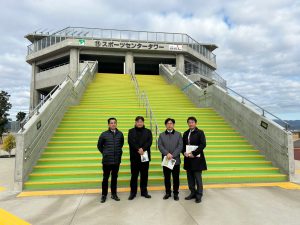

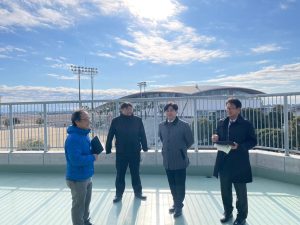

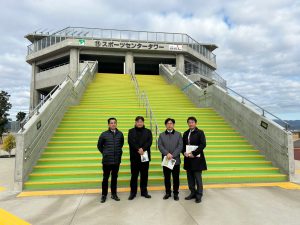

2024年1月24日 | 活動報告

令和6年1月22日(月)午後9時00分~午前10時30分

於:南国市スポーツセンタータワー見学

南国市 危機管理課 危機管理係課長補佐兼係長 野村学氏

議会事務局議事調査係主幹 三谷容子氏

◆視察目的

南海トラフ地震の発生確率が高まる中で、2011年の東日本大震災の津波災害がもたらした被害はかなり大きく、それを機に南海トラフ地震の津波被害想定が見直され、これまで大丈夫とされていた高台では人命が助からないであろうとされた。そこで市内に被害想定区域内の住民が避難できる津波タワーを短期間で建設し、いつ発生してもおかしくない南海トラフ地震に備えた。2024年元日の能登半島地震で発生した津波災害においては震源地が沖合近くで震源地が浅かったことから到達する時間が数分と短かった。南国市沿岸部に居住する住民の不安が募る中、予め対応できる公助の現状を調査研究することが目的である。

◆所感

高知竜馬空港に降り立って直ぐに南国市スポーツセンタータワーを訪れました。職員の野村さん・三谷さんに出迎えて頂き、説明を順に受けました。東日本大震災の被害状況から被害想定を見直し、内閣府の指針では半径300mに一つ、概ね5分以内に避難できる距離に津波タワーを設置する方針とし、平成24年度と25年度の僅か2か年で14基の津波タワーを建設されました。

国の加速化交付金を活用し、1基あたり約1億8千万円(内用地費約4千万円)かかっているそうです。地域についてはどこも早く建設してほしいとの要望で悠長なことを言っておられず、建設用地については地元で調整を済まされたようで短期間での建設が可能となったと聞きました。

14基には想定エリアに住む7000人の内、4800人が避難できる想定であり、残りは山へ避難します。15基目となる今回視察した津波タワーは近くのスポーツ施設の利用者向けのタワーであり最大想定避難者数は820人。

当初、体育館での避難を想定していたものの津波の水圧に耐えられないとなり、新たに追加で昨年建設されました。

想定水圧よりも3倍耐えられる設計にしているため、コンクリート製の柱はとても頑丈に作られています。一度に大勢が駆け上がれる幅の広い正面階段は約4千万円で強度は建築費用も嵩むことからそれほどではないそうです。もし破壊されたとしても階段は別に設置されているので初期の目的が達成されれば良しとの理由です。

津波の到達時間がとても早い為、来るまでの避難ではなく、高台へ優先して避難しなければならず、165ある自主防災組織は時には自主的に夜間の訓練もされておられるそうです。

また、万が一津波が発生した場合、40時間はタワーに滞在することを想定し、災害備蓄倉庫には毛布と水が今のところ備えられていますが、食料品等は市の持ち出しであることから課題となっています。

今後の建設計画を尋ねますと、土砂災害特別計警戒区域では大雨と地震が重なった場合を想定して2もしくは3基を増設する予定だそうです。

今回の視察を通して、高知県では昔から繰り返し起こった南海トラフ地震の被害から学んだことを基に、住民自らが強く意識して自助共助の訓練をすると共に、行政は奪われる住民の命を最小限に抑える為に、出来る限りの想定外を排除し公助の役割をしっかりと果たすことに尽力されているのだなと感じ取ることが出来ました。

本市でも、比較的安全な地域と思われていますが、想定外のことが頻繁に起きていることから、決して油断してはならないように住民危機管理意識を高めておくことがとても大切であると言うことを改めて学んだ視察でした。

2024年1月6日 | 活動報告, 活動報告チラシ

2024活動報告チラシvol.15

新年明けましておめでとうございます。という挨拶さえも憚るぐらいではありますが…

2024年元旦早々、能登半島に震源に広い範囲で大きな被害をもたらした大地震。

北陸地方を中心に今もなお大きな余震が頻発し、72時間の生存ラインを超えたことで住民の不安は増すばかりです。

被害状況が刻一刻と明らかになるにつれ、残した爪痕の深さに胸を痛めていますが、復興に何年かかるのか想像すら出来ません。

2050年には現在よりも4割以上の人口減少が危惧されている珠洲市や輪島市等で、今回の災害で益々加速することも予想されます。

地震大国ニッポンという言われる所以の災害が益々激甚化・頻発化しており、活動報告のご挨拶の中でも申し上げておりますが、被災者の暮らしは今後どうなるのか幾ら思いを馳せてもどうにかなるわけでもありません。

しかし、そういった災害を通して学びを深め、少しでも防災・減災に努める必要があります。

今年は辰年ということで様々な運が上昇気流に乗って、大きな幸せがもたらされることを期待して新年を迎えた人も決して少なくないと思います。

まだまだ始まったばかりの2024年が災害続きにならないことを祈り、皆様の安心安全が守られる日々が続きますようにと切に願い、新年の挨拶とさせて頂きます。