2019年6月7日 | 活動報告

令和元年6月7日(金)午前10時

令和元年第1回定例会が開会されました。

予算案件4件・条例案件6件が上程されております。

議案説明が副市長からなされ、それに対して数名の議員から議案質疑がされました。

その中でも「議案第6号 松原市民図書館に係る指定管理者の指定について」に注目が集まり、新図書館の管理運営が指定管理者に委託されることに伴い、過日のプロポーザル方式で選ばれた業者について、契約金額が議決案件にあたることから、議会での可決が求められています。

●今回の付議事件

〇報告第1号 平成30年度松原市一般会計補正予算(第6号)専決処分の承認を求めることについて

〇報告第2号 平成30年度松原市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)専決処分の承認を求めることについて

〇報告第3号 松原市市税条例等の一部を改正する条例専決処分の承認を求めることについて

〇報告第4号 松原市都市計画税条例の一部を改正する条例専決処分の承認を求めることについて

〇報告第5号 市道管理に係る損害賠償の額を定める専決処分の承認を求めることについて

〇報告第6号 令和元年度松原市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)専決処分の承認を求めることについて

〇議案第1号 令和元年度松原市一般会計補正予算(第1号)

〇議案第2号 松原市市税条例の一部を改正する条例制定について

〇議案第3号 松原市介護保険条例の一部を改正する条例制定について

〇議案第4号 松原市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部を改正する条例制定について

〇議案第5号 松原市火災予防条例の一部を改正する条例制定について

〇議案第6号 松原市民図書案に係る指定管理者の指定について

以上

2019年2月19日 | 活動報告

本日は第1回定例会の議案内示会及び現場視察😄

予算案件3件、条例案件8件の説明が行われました。

今年度の補正予算、来年度の当初予算、各種条例制定の内容について…

昼からは議員一同バスに乗り込み、まず都市計画道路の拡幅に向けた道路改良の途中経過を視察。

従来から狭隘な道を整備することで、防災力の向上に寄与できます。(写真無し)

写真の新堂地区の土地区画整理事業では、職員時代に地権者アンケートを行ったところであり、土地活用の意見がある一定まとまった地域であった事から進んだ事業なので、思い入れが有ります😊

長年、国道に面した広大な市街化調整区域で残されていたところで、地権者のみなさんのご理解のおかげで事業が進んでいます。

ここにはイオンタウンが出来る予定です。

![20190219_132922[1]](http://y-sasamoto.sakura.ne.jp/active/wp-content/uploads/2019/02/20190219_1329221-300x169.jpg)

認定こども園の建設予定地もそこから近く、定員194名の園が2年後の4月開園予定で進みます。

事業費は約8億7千万円。

一方で、近隣の幼稚園を統合する事も計画されています。(写真無し)

立部にある老朽化した廃プラスチック設備の撤去を行い、当該地を他に貸し出し、従来の資源業務を民間委託する説明を受けました。(写真無し)

最後には建設中の新図書館の現場視察。

池の水を抜き、現在は地質調査でしょうか…

完成すると水を再び溜めて、水面に浮かぶような斬新なデザインの建物になる予定。

今年の秋、オープン予定です。(写真サイズオーバーの為掲載不可)

2019年2月15日 | 活動報告

![1550223455293[1]](http://y-sasamoto.sakura.ne.jp/active/wp-content/uploads/2019/02/15502234552931-300x225.jpg)

![20190215_135406[1]](http://y-sasamoto.sakura.ne.jp/active/wp-content/uploads/2019/02/20190215_1354061-300x169.jpg)

![20190215_135718[1]](http://y-sasamoto.sakura.ne.jp/active/wp-content/uploads/2019/02/20190215_1357181-300x225.jpg)

2月15日(金)午前9時

松原市を出発して3時間。京丹後市の丹後庁舎(旧丹後町役場)を訪れました。

視察内容は「ささえ合い交通」

NPO法人「気張る!ふるさと丹後町」が運営する公共交通である。

市からの補助金はゼロ!の独立採算で市民からの乗車料金だけでやりくりしている。

アメリカ発のウーバー(※)を活用した「配車システム」を京丹後市丹後町が導入を決めたのが平成28年5月。翌年の1月には京丹後市地域公共交通会議で了承され、国土交通省への登録申請、ドライバーの育成、住民説明会などを経て平成29年5月26日運行開始に至っている。

(※)Uber(ウーバー)は、アメリカ合衆国の企業であるウーバー・テクノロジーズが運営する、自動車配車ウェブサイトおよび配車アプリで、現在は世界70カ国・地域の450都市以上で展開している

もともとはその2年前に市から受託運行で予約型の市営オンデマンドバス(現在も運行中)を当該NPOが請け負ったが、「公共交通空白地有償運送」について検討が開始され、京都府からの紹介で「ささえ合い交通」に至ったとのこと。

丹後町には当時タクシー会社が撤退し、存在しなかったことからウーバーの導入が始まったが、他町にあるタクシー会社の営業を阻害するため、町外からシステムが利用出来ない課題が残されている。

登録した市民がマイカーを活用して、空いている時間にアプリでの依頼を受けて、利用者を迎えに行き目的地に運送しているが、料金はタクシー料金よりも割安に設定されているものの、町外へ出ると料金も高く、ウーバーでの配車を町外から呼べない為、他の民間路線バスや市営オンデマンドバスと組み合わせながら利用しているのが実態である。

一方、本市においては、公共施設循環バス「ぐるりん号」が市営で運用されているが4路線で乗車無料。

参考)平成29年度決算 約4,400万円(一部広告収入約30万円強)

年間乗車人数 101,749人

運行は月~金曜日で年間約270日とすると、1日平均乗車数は延べ約370人。

(実人数は往復利用を想定すると約200人)

4路線あるので、無理から平均すると1路線延べ約90人/日(実人数想定約45人/日)

年々利用者の増加も見られ、市民(特に高齢者)の足として定着してきている感があるが、脆弱な市の財政状況を考えると受益と負担のバランスという観点から一度考え直す時期に来ているのかと思い、様々な全国の事例を探した仲、京丹後市の「ささえ合い交通」を視察先に決めた。

公共施設を循環する目的を持ったバスだが、実際の市民の利用方法や年齢層の調査が、我が会派の要望を受けてようやく始まりだしたところ。

路線から住まいが外れた市民さんにとっては不満の声も多く、高齢化が約30%と、これから益々進展する本市は運転免許の返納などを考慮に入れても、ぐるりん号に対する期待が高まることになることは間違いない。

利用者が時には遠い停留所まで行くこと、路線が決まっているがゆえ目的地までの時間がかなり要すること、バスのリース料金、運転手の人件費、管理する市職員の人件費などを考慮すると、本市において、市民・公共交通機関・市財政の三方良しとなるような制度の構築が必要なのではないかと思うところである。

ただし、やはり気になるのは、どの自治体でも存在する「地域公共交通会議」。

そこでの了承が得られなければ、国土交通省への自家用有償旅客運送の登録申請が出来ない。

やり方をよっぽど考えないと、営業が圧迫されるため了承を得られる可能性は低い。

そして、あくまでも公共交通が空白である地域が存在することが前提である。

どう捉えるかは各自治体によるらしいが、松原市では交通の利便性が高いことが売りである点から、それらの条件が高いハードルとなる。

しかしながら、少子高齢化、人口減少により市税収入の先細りが必至と予想されることから、検討することに、十分に意義があるのではないかと思う。

市民による支え合い「共同」、本市の「協働」の理念に合致する制度設計を様々な角度から考えてみたい。

2019年2月1日 | 活動報告

本日は、当委員会で山口県周南市を視察しました。

![1548990427190[1]](http://y-sasamoto.sakura.ne.jp/active/wp-content/uploads/2019/02/15489904271901-300x225.jpg)

◆視察先:山口県周南市 リサイクルプラザ「ペガサス」

◆視察報告

山口県の東南部に位置する人口約14万人、面積約656㎢の周南市。

資源循環型社会を推進するための施設であるリサイクルプラザ「ペガサス」を視察しました。

収集された資源ごみを機械選別や手選別によりそれぞれ選別し、圧縮梱包等の中間処理を行っている。

燃やせないごみ、不燃性粗大ごみの中からも資源物を回収し、再資源化を図る環境にやさしい施設として管理運営をされている。また、資源化の啓発を行う施設である「環境館」も併設され、市民への理解と協力を求めている。

視察をするにあたり事前に事務局を通じて、質問事項を上げていた。

❶資源ごみの再利用について

❷太陽光発電・風力発電の発電量と利用用途について

❸粗大ごみの戸別収集方法について

施設の説明の後、上記の質問の回答が施設側からなされました。

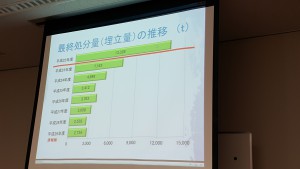

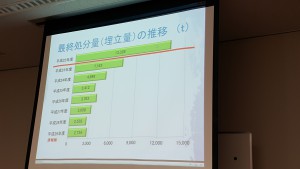

❶のA 資源物は古紙等6種類。当該施設では、びん・缶類、ペットボトル、容器包装プラスチック、その他プラスチックを選別し、再資源化に取り組んでいる。そのセメント原燃料化をする市のメリットは、ごみ処理経費が年間約600万円以上削減、リサイクル率が1%程度向上、最終処分量(埋立量)が10%以上減少で、企業のメリットはセメント製造に使用する石炭が700t以上削減、併せてCO2の削減されること。実際、最終処分量(埋立量)はH22の13,326tからH29では2,734tまで約80%の圧縮が出来た。特色としては、当該施設で選別・圧縮・成型したプラスチック廃棄物を市内企業でセメント原燃料化し、プラスチック廃棄物について「地産地消」型のリサイクルを行っている。

❷のA 省略

❸のA 本市と同じ電話申し込み制であるが、粗大ごみ処理手数料は品目・重量により定められている。

その後、各議員からの質問が行われましたが、私からはごみの資源化を進めるにあたり、実際に施設に来て作業を見てもらうのが一番であり、市民は得てして排出した段階でごみ処理に対する意識は無い。特に学校からの見学などで子供の頃からの意識付けが有効ではないかとの問いかけに、施設側も見学実施しているが今のところ見学者数は横ばいであり、「リユース」に今後力を入れるべきだとの認識はしているので、実施している年2回のエコフェスタなどを通じて更にPRを行い、一層の啓発方法の検討段階である旨の説明がありました。

また、本市で行っている市民相互の不用品の受け渡し制度を説明し、スマホやタブレットで品物の画像が見られたり、直接やり取りが出来る仕組みがごみの減量化の促進につながることを提案し、かつ本市でも導入するように随行していた本市の担当部長にも訴え、質問を終えた。

2019年1月31日 | 活動報告

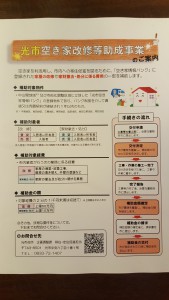

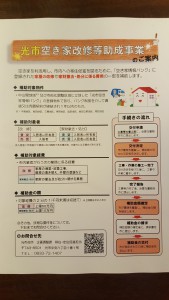

本日、当委員会で山口県光市を視察しました。

視察内容:光市空き家改修等助成事業

視察報告:以下のとおり

人口約51,000人、市域面積92.13㎢の光市。松原市の約半分の人口であり、一般会計の予算規模も約半分であるが、議員定数は本市と同じ18人。本市と違って海に面し、山間地域も有し自然豊かな土地である。

今回は人口減少と共に増加する空き家を利活用し、移住・定住人口を増やす施策として「空き家情報バンク制度」を始め、その制度を利用する市外の人に対する改修または家財撤去・処分に助成する制度について視察した。

まず、質問したのは、市税を投入している助成制度であるが、対象が市外の人に限定されているところから、市町村税が滞納されているかの確認はされているのかとの観点。

それには前住所地の完納証明を提出してもらっているとのことである。なかなか、市民感情としては住民が優先されるべきところで反対する意見も多いのではと思ったところだが、住民を増やしていく施策として割り切って進めているらしい。

また、賃貸物件で入居者が所有者の同意を得れば改修できるとのことだが、所有者個人の資産を高めるにあたり税を投入するところに異論はなかったかという点では、そういう事も考えたが、それも人口増を増やす一連の施策としての判断とのこと。

最低2年は継続して住むことを条件としているので、その辺りは施策達成の条件をクリア出来ているとの判断している。

本市では空き家が約1,400軒あるが、移住・定住の為の利活用という考え方よりも、管理不行き届きな特定空き家に関しては、特に所有者に適正な管理を行い、不動産会社等を通じて賃貸あるいは売却をするよう進めるか除却するかの動きを促進している。

特に本市は昭和30年、40年代に開発された連棟の長屋の空き家が増える傾向にあり、空き家対策の法律では対応できていない現状が重くのしかかる。光市では中山間地域や市街化調整区域の一戸建てが対象であり、コンパクトシティの概念と矛盾が生じていないかとの質問にも、現在直面している課題に優先的に対応しているとの回答であった。

田舎暮らしにあこがれ、移り住む時代は既に過去のことか。人口獲得というのは結局は人の奪い合い。高齢化し、病院が近くにないとやはり不便であることに気付き、都会へ戻る人も少なくはないのではないか。都会から移り住む人にとって環境の良さを感じられる時期も僅かのような気もする。何が生涯定住する要因になるのか、視察を終えて改めて考えさせられた。

2019年1月1日 | 活動報告, 活動報告チラシ

2019活動報告チラシ(新春号)

新年あけましておめでとうございます。

昨年9月には2期目となる市議会議員選挙におきまして、ご支援いただいた皆様方には心よりお礼申し上げます。

1期4年を終え、行政を経験した者としての立場から様々な要望や提案を行ってまいりました。

中でも近年の子どもの発達の問題に関しては非常に懸念をしているところであります。

将来の松原市や大阪府、そして日本を背負っていくこれからの世代の子ども達がしっかりと成長していける、そんな社会を実現するために発達支援に関しての充実を逐次行政へ訴えて参りました。

年々、支援学校、支援学級や通級指導を受ける児童生徒が増加傾向にあります。

この背景には様々な要因があり、解決の糸口が見えない複雑な問題を秘めておりますが、とりもなおさず「早期療育」に取り組むことによって、発達に特製のある子ども達が生きやすい環境は作れるものと思います。

また、子育てに悩むことからくる「虐待」も看過できない状況です。

年々虐待案件は増加しており、実母、実父からの虐待による悲惨な事件が後を絶ちません。

精神的虐待が大きな割合を占める中で、虐待と気づかずに子供の心を傷つけていることも少なくはないでしょう。

今一度自分も含め、子育て世代の皆さんは日頃の言動を振り返ることも必要であると感じます。

このことに議員として、そして親としての立場から、引き続きしっかりと取り組んで参りたいと思っております。

そして、昨年は大阪北部地震を皮切りに、豪雨や台風による土砂災害、風水害も発生するなど、災害大国といわれる所以の悲惨な報道を目や耳にすることが多い年でありました。

中でも身近な災害としては9月の選挙直後の台風21号がもたらした甚大な被害。

多くの瓦やトタンなどが風で飛ばされ、家屋等に多くの傷跡が残りました。

目を疑うような光景を見るにあたり、自然の恐ろしさを改めて痛感したものです。

今もなお、修理を待つご家庭が多いのはご周知のことと思います。

改めて心よりお見舞いを申し上げます。

年末に昨年一年を表す漢字が「災」と発表されました。誰もがうなづける一字でしょう。

私も間近で体験する中で、いかに共助として動ける人間が必要かと実感しました。

平成30年度当初予算で提案し、予算化して頂いた「防災士」の受験に対するほぼ全額の助成を活用し、昨年11月末には防災士の資格試験を受け、無事に合格することが出来ました。

今後はこの助成制度を活用した方はもちろん、その他防災・減災に協力してもらえる方々と力を合わせ、「(仮称)松原市防災士会」を発足し、特に支援が必要な方々への取り組みを民間レベルでどうしていくかをしっかりと考え、そして行動に移していくことが当面のするべき課題であると考えています。

どうか、皆様方にはより一層のご理解ご協力を賜りますとともに、ご指導ご鞭撻を心よりお願い申し上げます。

今年一年が皆様にとって、災害が少なく安心して暮らすことが出来ますことを祈念したしまして、日頃の御礼と年頭の挨拶といたします。

![20190219_132922[1]](http://y-sasamoto.sakura.ne.jp/active/wp-content/uploads/2019/02/20190219_1329221-300x169.jpg)

![1550223455293[1]](http://y-sasamoto.sakura.ne.jp/active/wp-content/uploads/2019/02/15502234552931-300x225.jpg)

![20190215_135406[1]](http://y-sasamoto.sakura.ne.jp/active/wp-content/uploads/2019/02/20190215_1354061-300x169.jpg)

![20190215_135718[1]](http://y-sasamoto.sakura.ne.jp/active/wp-content/uploads/2019/02/20190215_1357181-300x225.jpg)

![1548990427190[1]](http://y-sasamoto.sakura.ne.jp/active/wp-content/uploads/2019/02/15489904271901-300x225.jpg)