令和5年第3回定例会開会

令和5年9月11日(月)午前10時

8月の臨時会で初めての議会運営委員長を仰せつかり、議会日程についての報告をしました。

議案10件(予算関係4件・条例関係5件・その他1件)、決算認定14件の提出がありました。

議員15名の一般質問が19日から25日まで(22日休会)、26日福祉文教委員会、27日総務建設委員会、29日から3日まで決算特別委員会が行われます。

令和5年9月11日(月)午前10時

8月の臨時会で初めての議会運営委員長を仰せつかり、議会日程についての報告をしました。

議案10件(予算関係4件・条例関係5件・その他1件)、決算認定14件の提出がありました。

議員15名の一般質問が19日から25日まで(22日休会)、26日福祉文教委員会、27日総務建設委員会、29日から3日まで決算特別委員会が行われます。

3月22日(水)

代表質問において時間が足りなかったため質問のやり直しを行いました。

「本市のデジタル化の推進について」

コロナ禍が世界を襲い、それによって給付金の対応など国のデジタル化が世界と比較してかなり立ち遅れていることが露呈した。

アナログからデジタルへの急速な変化によって高齢者等の皆さんが取り残されないような取り組みを同時に進めなければならない。

全国的にデジタル化を進めていくには自治体において統一仕様の情報システムが必要とされたことから令和7年度に向け、国主導で進められている。そういったことを踏まえ、本市では令和3年度からデジタル推進課が設置され取り組みが進められてきたと共に今年度末にようやく本市デジタル化のガイドラインが策定された。

これまで申請手続きのオンライン化が徐々に進み、住民票などのコンビニ交付も始まっている。

また、転入等各種手続きの事前確認が出来るナビゲーションシステムも導入し、利便性の向上を図っているところです。

また、今年11月から「おくやみサービス」も始まり、とかく手間がかかる死亡手続きがワンストップで行われることで今後調整がされていく。

ただ、デジタル化を進めるにあたってはデジタル人材が必要とされる。

自治体によっては、その職員を育てようと庁内全体で研修に取り組んでいるが、決して容易ではなく、またリーダー役となって牽引する専門知識やスキルをもった外部人材も不足から採用が困難となっている。

そもそも行政サービスのデジタル化は専門部署だけで考えるものではなく、庁内職員全体の意識を変えなければならない。

それには庁内体制をしっかり構築し、職員の仕事環境の改善と市民サービスの向上を目指すことが求められる。

デジタル化の推進は人材育成が必須とされることを踏まえ、住民のウェルビーイングを叶えて頂くことを願う。

令和5年3月7日(火)午前10時

まつばら未来会派代表質問

1.新年度予算編成について

1.地方財政計画に基づいた本市の新年度予算編成の特徴について

国が示した地方財政計画の規模は前年度比で1兆4432億円、1.6%の伸びで総額が92兆350億円とされ、地方税収や地方交付税の原資となる国税収入が増収となる中、地方交付税の総額は18兆3611億円、前年度比で3073億円、1.7%の増、また財源不足が縮小されることから臨時財政対策債の総額が前年度比で半分弱も抑制されるなど、地方自治体において予算編成にプラス材料が地方財政対策で示された。しかしながら社会保障関連経費の増加やデジタル化の推進、物価高騰への対応などの大きな課題に的確に対応していかなくてはなりません。

市としても地財計画の内容をもとに地域の脱炭素化やデジタル化を盛り込んで新年度予算編成を行ったとされる。

脱炭素化では新たな補助制度を新設し事業者支援に取り組み、公共施設では改修時にLED化を進めたり、電子決済や電動車の導入など行政と地域全体でゼロカーボンシティの推進に取り組むとされている。

また、地域のデジタル化を進めていく上で、マイナンバーカードの普及促進、行政サービスのワンストップ化での「おくやみサービス」の導入を今秋、開始を目途に考えている。これらの項目に関して国の予算も活用しながら効率的効果的に進めてもらうことを期待している。

2.安心・安全で活力を生み出すまちづくりについて

1.ゼロカーボンシティ実現に向けた新たな取組みについて

これまで委員会や本会議でゼロカーボンシティ宣言を訴え、ようやく昨年9月26日に宣言された。

市役所では2002年度に地球温暖化防止対策を推進するための実行計画を策定し、これまで様々な排出抑制に努めてこられた。

市だけでは温暖化防止対策が十分ではないことから、是非とも企業や市民も巻き込んでとのこれまでの要望を踏まえ、市は検討を重ねてくださり、企業活動から発生するCo2は約7割も占め、事業者に対して防止対策が最も効果的だとの判断から、新年度予算の中で事業者支援の補助制度が作られました。

それは「省エネルギー診断受診補助金制度」と「脱炭素化設備導入補助金制度」。

国の診断補助制度は費用の9割補助しており、残りの1割補助を市が行う。故に事業者負担は無く診断が行え、診断後の改善提案に従って太陽光パネル・LED照明・高効率空調などの設備機器に加え、ボイラー配管の断熱化やポンプのインバータ化といった省エネ改修も対象とした導入・更新を行った企業に対し、上限額を50万円に設定し、対象経費の1/2補助、あるいは更に削減効果が見込まれる場合は上限額が150万円とされた。この補助制度を活用された場合、事例を収集し、セミナーやホームページなどで広く周知するとで市内事業者へ知識ノウハウを広めることが出来ると予想されます。

また、市民に対する啓発やアプローチとしては、高気密高断熱の住宅へとリフォームや建築する際の補助を国に合わせてすることで定住促進につながるし、国のゼロカーボンアクション30に加え、脱炭素行動を行った人へのポイント制度も検討して貰うことを要望しました。

また、こういった環境問題については、行動変容を起こすための「ナッジ理論」が有効であることも申し上げ、それにそった取り組みもお願いをしました。市も色々と環境教育や出前講座に力を入れてくれており、少しずつではあるものの行動することが大事であるので、是非とも自分が出来る脱炭素行動に取り組んでもらいたいものです。

3.人を育て、人が輝くまちづくりについて(児童福祉法等の改正の観点から)

1.松原版ネウボラとしての子育て世代包括支援センター設置後の「こども家庭センター」等に対する市の考え方について

2.家事支援、児童の居場所づくり支援に対する今後の市の役割について

3.児童発達支援センターの役割の明確化等に対する市の考え方について

これまで児童発達支援に関する質問を何回してきたでしょう・・・

本市にも必要と訴えた支援センター設置に関しては、今回の答弁は今まで通りの市の見解となり、現児童発達支援センターの維持継続という答弁となりました。

令和6年4月から改正児童福祉法が施行され、児童発達支援センターの位置づけが明確となり、地域の事業所の中核的役割を担うことを期待されています。本市では羽曳野市と藤井寺市との共同運営で羽曳野市の悲田院にあるセンターに市内の子ども達は通っています。

専門性を活かした施設であるが故、条件が整った家庭は通わせることが出来ますが、そういう家庭ばかりではないし、人数の枠もあります。

事業所も松原市内には26か所あり、放課後デイサービスと児童発達支援を行っている事業所も増えてきました。

支援を要する子ども達も増加傾向にあります。

先日の新聞報道では昨年実施された公立通常学級の調査で8.8%の子ども達が存在するといった結果が示されていました。10年前の調査に比べて2.3%増え、環境を整えることが強く求められています。それを背景として、また、単に習い事の延長で支援を実施している事業所も見受けられるといった国の考え方もあり、より身近なところで質の高い支援が必要であり、そういった理由からセンター機能を持った施設が本市にも必要であると主張しています。

悲田院のセンターは歴史が古く、専門性も高い施設であるが故に人材も今は苦労されているとのこと聞くと、余計に事業所自体の質が気になるとともに、センター設置に関しての期待が絞んでしまいます。

しかし、修学前にいかにその子に合った適切な療育をすることによって、その後の生きやすさを保証できるかが真に追及されるべき点だと思います。人がいないからでは済まない支援サービスの充実に向け、諦めずに訴えていきたいと思います。

4.魅力を発信し、市民と共に進めるまちづくりについて

1.本市のデジタル化の推進について

時間が十分残らなかったため、総務建設委員会協議会一般質問で質問することで再質問無し。

5.人権施策について

1.パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度に対する本市の考え方について

日本での性的マイノリティに関する課題は山積しており、解決しなければならないものが多くあります。

教育や仕事、結婚など各分野において、改善するための取組はなされていますが、世界的に見れば法整備などは遅れています。

その中で遅れながらも関係法令の整備や文部科学省による状況調査の公表、教育現場での取り組みの基準を設けるなどがされてきました。

また、性的志向、性自認ハラスメント対策として企業での取り組みも広がっています。

それと同時にパートナーシップ制度を導入する自治体も増えてきています。2022年10月には240自治体、人口にして55%以上をカバーするまでに広がっており、大阪府下では大阪市を始め、堺市、枚方市、交野市、大東市、富田林市、貝塚市、茨木市、池田市が宣誓しています。

現代のジェンダー平等を目標とした世界の動きから日本はまだまだ遅れている状況ですが、性的マイノリティの方々が生きやすい環境を出来るところから整備していくことが肝要です。

本市も人権施策行動計画において性的マイノリティを重要課題の一つとして位置付けていることから他の自治体に大きく遅れることなく、パートナーシップを宣誓し、性の多様性を認め合い、市民の誰もが安心して生き生きと暮らすことが出来る社会の実現を目指し、住みやすいまちづくりを進めてもらいたいと思います。

ありがとうございました。

令和5年2月1日(水)&2日(木)

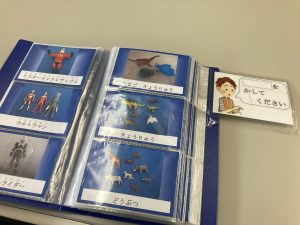

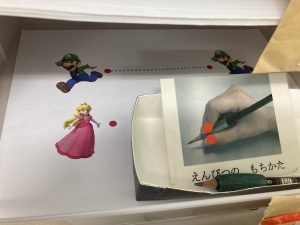

3年ぶりとなった常任委員会視察でしたが、気づきと再確認を頂きました。

●大津町 「スポまち!長官表彰2022」の取組について

〇目的

〇目的

本市のスケボーの取り組みである「スケートボードパークを核としたまちづくり事業」がスポーツ庁主催の「スポーツ・健康まちづくり優良自治体表彰2022」(通称「スポまち!長官表彰2022」)を受賞したことを受け、スポーツのチカラを活用し、地域の社会課題の解決を図るため同じように取り組んでいる先進市の現状を学び、今後の本市の方向性を研究することを目的として視察を行った。

〇所感

ソニーグループが、世界大手の半導体メーカー台湾積体電路製造(TSMC)と共同で熊本県に合弁会社を設立し、同県菊陽町にあるソニー子会社の工場隣接地に新工場を建設すると発表。2022年に着工され、24年末までの生産開始を目指す。設備投資額は約70億ドル(約8千億円)で、約1500人の新規雇用を見込んでいるが、その企業関連の人口流入があることから県内45ある自治体の内人口増の7つの自治体に入っている。最近ではそのような成長産業がベースにあることで活気づいている街であることに加え、昔からスポーツ文化がここでは根付いている。本市と同じ「スポまち!長官表彰2022」で表彰された大津町の特徴から、本市で取り組みの参考になるところを学んだ。

大津町の特徴は、スポーツによる持続可能なまちづくり・地域活性化を目指し、大津のスポーツ・観光・文化・伝統に絡んだ各種団体が手を結び、「肥後おおずスポーツ文化コミッション」を平成31年(2019年)2月に発足させたことだと言える。それぞれが役割を持ち有機的に繋がることでより厚みや広がりのある事業の展開が可能となるのだと思う。

主な取組内容として、①スポーツ大会・合宿誘致、②自主事業の展開、③スポーツ・文化・アウトドアツーリズムの調査開発の3本柱を掲げられた。年次的に計画性をもって各事業が進められ、着実に成果を上げてこられながらもコロナ禍によってインバウンドを対象とした事業は止まってしまうなど、全体的な効果検証を測ることが困難だという説明を受けた。今年度で国の交付金を活用しての事業が終わるため、新しい方向性を考えておられるが、そういたマイナス要因も踏まえ、本市としても3か年計画で内容を深め、松原らしさを最大限発揮してしっかりと成果を出す展開を期待したい。

●八代市 商店街の活性化について

〇目的

昨今、全国的に中心市街地の空洞化が目立ち、かつて賑わいを見せた商店街から郊外へと購買力が移動している。一般的には活気を取り戻さんとして様々な事業を展開するも一過性に終わってしまうことが多い。

そこで八代市に位置する4つの組合からなる商店街を視察し、本市の商店街活性化の参考となる要素をお聴きする目的で訪れた。

〇所感

最初は商工・港湾振興課長から八代市の現状や実施中の事業などについてお話を伺った。

続いて担当者より焦点書きの説明を受けた。その中で気になったのは、タウンマネージャーの存在。行政と各商店街との橋渡としての役割を期待されている。現に商店街で洋服店を経営されている家庭に育ち、当事者意識をもって若い世代の呼び込みに尽力されている。しかし、俯瞰的に各商店街をコーディネートする役割までは発揮できておらず、今後はそういった事にも携わっていくことを市は期待している。誰にでもできる仕事ではない。発想力と実行力が備わってこそ。そんな人は多くはない。市と商工会議所で負担しあって雇用されている現タウンマネージャーの実績をお聴きした。

高齢化するとどうしても行動が鈍り、発想も中々出てこないが変化にも弱い。活性化させるには既成概念にとらわれないことが最も大切な事であり、その為にこれまでとは異なるサービスの提供が出来る店舗がもっともっと商店街にあっても良いと思う。そこで若い世代が交流出来、新たな商店街を創造することが活性化の必須条件であり、全国の衰退してきている商店街の共通する考え方になるのではなかろうか。

発想力と行動力をもった人材が求められる。海外でもタウンマネージャーが活躍しているところは元気がでて活気に満ちていると、かつて本市から海外へ研修に行かれた人のレポートで聞いた記憶が蘇る。

発想力と行動力をもった人材が求められる。海外でもタウンマネージャーが活躍しているところは元気がでて活気に満ちていると、かつて本市から海外へ研修に行かれた人のレポートで聞いた記憶が蘇る。

思い切ったハード面のリノベーションも期待したいところだが、資金的に苦労されている商店街がほとんどである状況では、様々なコンテンツをちりばめ、定期的にイベントを開催し、ファンを増やす努力が活性化への原動力となることを学んだように思う。まだまだ課題は多いが、自立した商店街を求めるには行政の一定のバックアップもやはり不可欠であると考える。本当に商店街が要るのかといった観点から市民が語り合う場を設けることも原動力につながるのではないか。

新年明けましておめでとうございます!

昨年中は8月の市議会議員選挙におきまして、無事に3期目当選を果たさせていただいたことに改めて感謝申し上げます。

プライベートなことを除いて、私にとってこの選挙は今年の一大行事でありました。

一昨年10月末に議員をしていた叔父が病に倒れ、公私ともにいつも助けてくれていたことで不安な毎日を過ごしていました。

3期目の挑戦となるともう当たり前に一人立ちをしなくてはなりませんでしたが、父を亡くした自分にとってよき理解者、よき相談相手である叔父が倒れたことは非常にダメージが大きいものでした。

そして、父の代わりとして長きに渡り身近で見守ってくれていた別の叔父もまさかの選挙期間中での逝去。

みるみるうちにやせ細っていった姿に、かつて病床中の祖父と姿が重なりました。

亡くなる当日、尊敬する田中がく先生が応援に入ってくださり、虫の知らせか、叔父の家の周りを一周して、元気に頑張っている声を届けようと桃太郎で行ったその夜の他界でした。

まだ選挙事務所にいた19時ごろに訃報が入った時はショックで言葉もありませんでした。

間に合わなかった・・・

叔父も投票できなかった悔いが残っているような気がします。

「選挙、手伝われなくてすまんなあ」と選挙戦が始まる前に言っていた叔父の言葉が鮮明に残っています。

「全然大丈夫やから・・・気にせんとって」と答えたものの、町会連合会長代行として自治会の事でもかなりの時間を割いたこともあり、完全に出遅れ感があった今回はかなり順位を落とすだろうことは覚悟をもって臨んだ選挙でした。

しかし、もう一人の叔父がその二人の叔父の分まで体が決して本調子でないけれども助けてくれました。

地元の事をおろそかにしていては選挙戦どころではないと気持ちを切り替え、その結果多くの支援を頂いた結果、予想以上の成績で当選させて頂きました。

改めて、目先のことにとらわれず、普段からコツコツと大事に事に当たることの大切さを知りました。

これからもそれを良い教訓として、今後の活動の指針にしたいと思います。

今回の活動報告は、10月と12月の議会での質問のやり取りと、11月の視察陳情の内容を掲載しました。

10年20年先の松原市を考え、今から出来ることを進めていくことが何よりも大切だということをいつも念頭に置きながら質問・提案・要望をしています。

我々の仕事は後世に良い状態を残し、繋げていくこと。

今だけ良ければ良いんじゃなくて、今頑張って後に良いものを残すことを常に意識をしながら今年一年更に精進してまいります。

ウサギが跳ねるごとく、今年は皆様にとって躍動する縁起の良い年になることを心からお祈り申し上げます。 2023年 元旦